〜アマチュア無線はそのとき,何ができるか〜

名古屋第二赤十字病院アマチュア無線クラブJE2ZNDの災害時対応

代表 佐藤公治JR2TDE(JARL愛知県支部非常通信訓練担当役員)

2009.1.1

《はじめに》

《はじめに》

名古屋第二赤十字病院(通称、八事日赤)は名古屋の東部、八事(やごと)地区に位置する812床の地域中核災害医療センターである。当クラブは職員の有志により昭和59年10月設立されJE2ZNDを開局した。その後、携帯ブームなどで職員の無線熱も冷めていたところ、平成11年に佐藤が加わり災害ボランティアクラブとして活動を再開した。JARL登録クラブ(20-3-22)。名古屋はいつ来てもおかしくない東海・東南海地震の影響をまともに受ける地域である。 赤十字(Red Cross)は医療の他、国際救援や国内救護に力を入れており災害活動とは深い関わりがあり当院も重視している。ここ10年のクラブの災害関係活動を

表1に示す。常にチャレンジし、非常時の運用を意識し訓練を心がけている。

| JE2ZND災害訓練への活動記録 |

| 年月日 |

内容 |

メモ |

| 1999.10.24 |

第3回JARL愛知県支部非常通信訓練にサブ基地局として参加 |

屋上シャックからの運用 |

| 2000.9.2 |

ロールコールを兼ねた非常通信訓練実施 |

1200Mレピータ使用初訓練 |

| 2000.10.22 |

第4回JARL愛知県支部非常通信訓練にサブ基地局として参加 |

1200Mレピータ使用 |

| 2001.3.2 |

インド西部地震日赤国際医療救援に佐藤参加 |

無線の知識が役立つ |

| 2001.10.28 |

第5回JARL愛知県支部非常通信訓練にサブ基地局として参加 |

1200Mレピータ使用 |

| 2002.9.1 |

愛知県総合防災訓練に参加 |

県庁と東三河をリレー |

| 2002.10.27 |

第6回JARL愛知県支部非常通信訓練に本部局として参加 |

初の本部局、緊張

訓練後にEcholinkとWIRESを試行 |

| 2002.11.15 |

JARLより表彰 |

JARL創立75年、アマチュア無線再開50年 |

| 2003.5.17 |

日赤愛知県支部赤十字フェスティバルにて愛知県赤十字無線奉仕団に協力 |

春日井市役所にて

携帯FOMAで画像転送 図1 |

| 2003.8.31 |

愛知県総合防災訓練にて広域ボランティア支援本部局を協力 |

県庁。この直前に八事430Mレピータ認可 |

| 2003.10.23 |

日赤第3ブロック訓練にて高山無線奉仕団と本社の通信訓練に協力 |

7MにてSSTV電送、岐阜鷲が岳<->名古屋<->東京 図2a,b |

| 2003.10.26 |

第7回JARL愛知県支部非常通信訓練にサブ基地局として参加 |

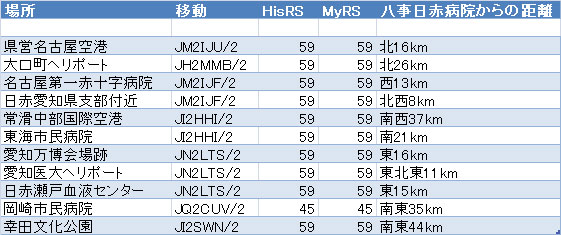

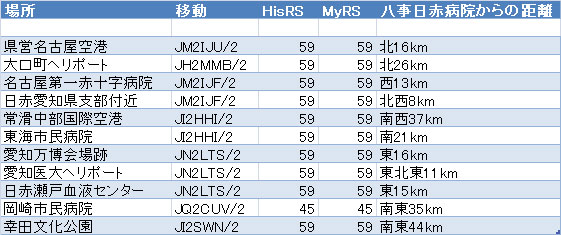

災害時に拠点となる場所との連絡訓練

(ヘリポート、血液センターなど)

430Mレピータも使用開始

WIRESを訓練時間後にテスト 表3 |

| 2004.5.25 |

東海地方非常通信協議会で表彰 |

ますます熱が入る 図3 |

| 2004.8.29 |

愛知県総合防災訓練を協力 |

広域ボランティア支援本部局と地域ボランティア局を中継 |

| 2004.10.24 |

第8回JARL愛知県支部非常通信訓練に本部局として参加 |

2回目の本部局、やはり訓練は繰り返すほど慣れてくる

WIRES10局, D-STAR7局と訓練時間後にテスト交信 |

| 2004.10.28 |

中越地震日赤国内救護に佐藤参加 |

現地の携帯は意外に早く3日で復旧 |

| 2005.1.19 |

スマトラ沖地震日赤国際医療救援に佐藤参加 |

病院支援の傍ら、ORARIのムラボーキャンペーンを見学 図4 |

| 2005.3.1 |

ER-AIRSHIPプロジェクト |

中京大学梅野教授らと災害時飛行船無線LAN研究 図5 |

| 2005.9.4 |

愛知県総合防災訓練を協力 |

屋上シャックからの運用、本部とボランティアとの中継 |

| 2005.10.23 |

第9回JARL愛知県支部非常通信訓練にサブ基地局として参加 |

D-STAR正式に追加、DVモード、DDモード 図6 |

| 2006.6.23 |

黍生山(きびゅうさん)、足助の山へ登山運用 |

山の救護所へ無線設備を運び運用する訓練 図7 |

| 2006.10.11 |

名古屋大学地震防災訓練に協力 |

災害時を想定した名大各施設間通信訓練 |

|

|

名大東山キャンパスにD-STARレピータ開局 |

| 2006.10.22 |

第10回JARL愛知県支部非常通信訓練にサブ基地局として参加 |

例年通り430M,1200M,D-STARレピータにて運用 |

| 2007.10.21 |

第11回JARL愛知県支部非常通信訓練に本部局として参加 |

本部局3回目、過去最高の延べ参加局数311局 図8

停電に発電機、ソーラーバッテリー運用 図9 |

| 2007.11.2 |

8J2CNP記念局を運用しつつ屋外夜間運用訓練 |

寒い屋上で耐寒訓練 図10 |

| 2008.10.25 |

第12回JARL愛知県支部非常通信訓練にサブ基地局として参加予定 |

救護所を想定して移動運用予定 |

【JARL愛知県支部非常通信訓練に参加】 平成9年から毎年10月末の日曜日に開催されるJARL非常通信訓練に毎年参加している。JARL支部役員であるJA2DEX柴田OM、JF2WGI水野OMらと例年計画している。当クラブは、本部局やサブ基地局を担当し、キー局運用の訓練や伝搬状況のチェック(表3)などを行っている。WIRESやD-STARなど新しいモードにチャレンジしたり、停電対策やソーラー実験などを組み合わせたりし訓練を行っている。新しい試みはJN2AES故上野氏の功績が大きい。

| ARL愛知県支部訓練に参加 |

○はJE2ZND本部局担当 |

○はJE2ZNDサブ基地局を担当 |

| 平成 |

年 |

JARL回 |

県内

局数 |

県外

局数 |

計 |

本部局 |

本部局QTH |

本部局協力クラブ |

サブ基地局 |

メモ |

| 9 |

1997 |

第1回 |

274 |

6 |

280 |

JA2YRL |

名古屋 |

JARL愛知県支部 |

佐藤はJR2YECで参加 |

初回から参加 |

| 10 |

1998 |

第2回 |

182 |

8 |

190 |

JA2YRL |

名古屋 |

JARL愛知県支部 |

佐藤はJR2YECで参加 |

|

| 11 |

1999 |

第3回 |

213 |

12 |

225 |

JA2YRL |

名古屋 |

JARL愛知県支部 |

○、クラブの固定機から |

|

| 12 |

2000 |

第4回 |

297 |

6 |

303 |

JI2ZKC |

佐屋町 |

佐屋町防災ハムクラブ |

○、八事FMレピータ(1200M)使用 |

八事1200Mレピータ開局 |

| 13 |

2001 |

第5回 |

207 |

16 |

223 |

JA2RL |

豊田 |

JARL愛知県支部 |

○、八事FMレピータ(1200M)使用 |

|

| 14 |

2002 |

第6回 |

270 |

17 |

287 |

○ |

八事 |

当クラブ |

○、八事FMレピータ(1200M)使用 |

|

| 15 |

2003 |

第7回 |

216 |

8 |

224 |

JI2ZKC |

佐屋町 |

佐屋町防災ハムクラブ |

○、八事FMレピータ(430M,1200M)使用 |

八事430Mレピータ開局 |

| 16 |

2004 |

第8回 |

213 |

26 |

239 |

○ |

八事 |

当クラブ |

○、八事FMレピータ(430M,1200M)使用 |

八事D-STARレピータ開局 |

| 17 |

2005 |

第9回 |

216 |

33 |

246 |

JI2ZKC |

愛西市 |

愛西市防災ハムクラブ |

○、FM+D-STAR |

|

| 18 |

2006 |

第10回 |

250 |

27 |

277 |

JI1ZVP |

弥富氏 |

弥富市防災ハムクラブ |

○、FM+D-STAR |

|

| 19 |

2007 |

第11回 |

284 |

27 |

311 |

○ |

八事 |

当クラブ |

○、FM+D-STAR |

|

| 20 |

2008 |

第12回 |

278 |

34 |

312 |

JI2ZKC |

愛西市 |

愛西市防災ハムクラブ |

○、FM+D-STAR |

過去最高参加局 |

【ハード:設備の整備】

【ハード:設備の整備】 10階建てビルの屋上にシャックを持つ。隣には中京テレビのTV塔があるくらい高台でロケーションの良いところで、愛知県内に開けている。JE2ZNDは1.9Mから2400Mまで免許を受けており、リグは古いがいつでも運用できるように整備している。とにかく常に使用できない物は非常時には使えない。日頃から使用し整備しておく心がけが必要である。毎朝7時にJG2CZC伊藤事務局長と定時交信でリグのチェックをしている。439.86MHz, 1291.78MHz, 2425.78MHz各FM八事レピータJP2YGB、1291.67MHzDV, 1290.375MHzDD, D-STAR八事レピータJP2YGGを併設し管理している。また430Mの予備のレピータを備える。昔のパケット通信の設備も残してある。刈谷レピータや上前津レピータの1200M予備機を借りることも可能。電源は非常電源(自家発電)を備え、一時的には切れるが、地下の発電設備の稼働(3日間は可能)とともに数分で復活する。

【レピータ運営管理】 2000年に1200MレピータJP2YGBの運営から始まり、2003年に430Mと2400Mを追加、さらに2004年JARL2エリア実験段階からD-STARレピータJP2YGGの管理を行っている。D-STARは名古屋工学院を通じてインターネットとリンクしている。

http://isotope.sist.chukyo-u.ac.jp/dstar2/ 参照

【ソフト:人員】 当院職員を正員とする職域クラブ。ボランティア協力してくれる准員(賛助会員)とで構成されている。また刈谷・安城・知立を中心に活動し刈谷1200MレピータJP2YFO(JA2QEK毛受代表)を管理しているパ・ケッタハムクラブJR2YEC(JR2ODZ佐藤代表)、元・上前津(現・南区)レピータ管理団体JP2YEB(JF2VPT山本事務局長)、愛知県赤十字無線奉仕団JH2YWN(

JL2SUR中村団長 図1)、愛知レスキューサポートバイクネットワーク(ARBバイク隊JP2EQW石田OM)などいくつかのクラブと友好連携している。 実際の災害時には、我々職員は患者さんの手当が優先され、レピータ運用はボランティアの方に任せることになるだろう。 【災害時のアマチュア無線の位置づけ】 昔ほど無線を常時使用している人が減った。防災機器が充実、またNTTなど通信ラインや防災ラインも二重三重に整備された。比較的早期にライフラインは復旧する。発災3日間が勝負だ。市町村自治体、自衛隊、警察、消防は独自の周波数と通信手段を持つ。日赤も150Mと450Mの固定周波数を持っている。となると通信手段のない災害ボランティアの連絡がアマ無線の応用中心となるだろう。実際、阪神淡路大震災でもその使い方がされた。当院はNTT回線のほか名古屋市地域防災無線、名古屋市医師会無線、日赤無線、衛星携帯などの準備がしてある。これにアマチュア無線が加わる。 無線音声は、放送的な要素がある。聞いている人同士で情報を共有できる。1:1の携帯電話とは異なる。しかしトランシーバーは使用法に慣れが必要である。やはり日頃から使っているアマチュア無線家が通信はスマートである。

【D-STARの災害時の効用】

【D-STARの災害時の効用】 DVモードは基本的に音声という意味でFMと同じであるが、DDモードは、インターネット接続や掲示板BBS

http://10.1.4.57(

図6)やライブカメラ

http://10.1.4.58などの利用という新たな局面があり、JE2ZNDで運用している。いずれもD-STARのネットワーク内のIPアドレスである。インターネットや携帯メールが災害時に有効なことはいくつか報告がある。また一斉メールなども利用価値が高い。中継元のD-STARレピータやサーバーなどがダウンしていないことが条件だが、救護所などでインターネットが使用できるのは新たな発展である。2005年の訓練では

http://www.npo-aichi.or.jp/ をDDモードで閲覧しながら訓練した。 【国際救援や国内救護に実際に参加して】 著者は医療従事者で、要員や救護員として災害地に派遣された。現地では自分の職種以上にやることは多い。アウトドア派は最適である。特に電気や無線の知識は役立つ。厚労省のDMAT(災害派遣医療チーム)の研修でもトランシーバーの取り扱いの訓練や試験を受ける。

【常にチャレンジ】 2003年、日赤の第3ブロック訓練にて高山無線奉仕団が運用する訓練会場と当院屋上シャック、東京日赤本社JH1ZVJを結んでSSTV電送訓練を行った。 2004年、JA2HDE木村東海本部長、JG2GFX種村愛知県支部長、7L1FFN磯OMのおかげで、早くからD-STARに挑戦できた。名古屋工学院、当院、名大、春日井とのリンク実験はカットアンドトライが繰り返され完成した。 2005年、ER-AIRSHIPプロジェクト

(図5)は、中京大学梅野教授らとJM2NEC山口OMらで研究中の物で興味深い。2007年の訓練では、太陽電池モジュール155W出力(サイズ1165×990mm)でモービル機が運用できた。 【今後の課題】 クラブ正員の減少、特に若手クラブ員が増えない。毎年新人歓迎会や愛知県支部大会ハムの祭典で公募している。 赤十字精神に則り非常時に貢献できるよう設備管理と訓練を行い、新しい技術進歩にチャレンジしながらクラブを続けていきたい。 参考

http://www.jarl.com/je2znd/ 内容の一部はCQ誌2008.10月号に掲載されました。