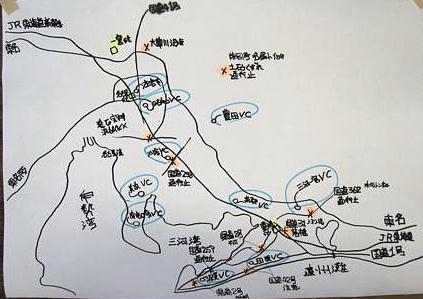

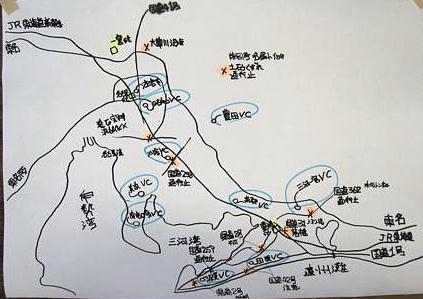

| 図1 参考シナリオ |

|

| 掲載開始日:2003.10.30 |

【愛知県総合防災訓練】

愛知県総合防災訓練が 8月31日(日曜日)に愛知県内広域で行われました。県庁近くにボランティアセンターが開設され、そこに設置された愛知県ボランティア本部局(JARL愛知県支部)と模擬通信訓練を行いました。県庁局(県庁本部局JA2YRL)と事前に依頼した県内の局間との訓練で参考シナリオがありました(図1)。ちょうどこの訓練の直前に八事レピータの430MHzが許可されました。そこで以前から合同練習しようと思っていた愛知県日赤無線ボランティアおよび愛知レスキューサポートバイクネットワーク(ARBバイク隊)の方々とも439.86MHzで交信訓練を行いました。携帯FOMAを利用した画像伝送が行われWeb(http://www.npo-aichi.or.jp/bousai/)で閲覧できました。災害時には編み目のネットワークであるインターネットが意外と強く先日の宮城地震でもメールが通ったことが実証されました。

| 図1 参考シナリオ |

|

【日本赤十字社第3ブロック支部合同災害救護訓練】

日赤第3ブロック訓練が、岐阜の鷲が岳スキー場駐車場で10月23と24日に展開されました。その中でアマチュア無線の訓練も組み入れられ岐阜、高山、中津川、加子母の各無線奉仕団が参加されました。私と寺西(JP2IOH)は愛知県日赤救護班の一員として現地に向かいました。残りの当クラブの部員(伊藤JG2CZC、由良JI2HHI)はシャックで待機しました。今回は、高山無線奉仕団(JA2OL住奥OM)が中心となりSSTVによる画像転送訓練が行われました。訓練会場(JI2ZKA/2)と東京浜松町の日赤本社アマチュア無線クラブ(JH1ZVJ)との画像情報交換の試みです。そこに当クラブ(JE2ZND)も名古屋八事から参加しました。現地はデジカメで訓練の模様を撮像後、画像をノートパソコンに読みとりSSTVソフトを利用しHFリグに繋いでありました。アンテナは40mの7MHz仮設ダイポールです。7033KHzが使用されました。小雨交じりの寒い中で訓練は行われました。当院シャックでは、Mmsstv1.09を利用しました。ソフトによるSSTVは手ごろに運用ができます。中部特機のインターフェースキットを作りました。リグは古いKENWOOD680S、アンテナは21MHzダイポールです。デジカメで病院屋上より名古屋市街地を撮影し送る予定でしたが、アンテナチューナーの調子が悪く1枚送るのみと成ってしまいました。本社の電波は弱くRS45、鷲が岳はRS59+で強力でした。通信画像を紹介します(画像2,3)。図4は現地でアイボールした左は著者、右はJA2OL住奥OMです。

| 画像2 | 画像3 |

|

|

| 図4 | |

| |

【日赤ERUの紹介】

今回の第3ブロック訓練のメインのテーマは日赤ERU です。ERUとはEMERGENCY RESPONSE UNITで災害時に救護活動の前線基地として機能します。9*9mエアーテントの診療所を中心に式材一式がサンダーバード2号のコンテナーのような中に格納され3.5トントラックで搬送可能です。この中にもいくつかの通信装置が搭載されています。日赤に許可されている150Mと400M帯の無線機の他、インマルサット衛星電話システム、ISDNテレビ電話システム、可搬型衛星携帯電話、FAXコピー機等を装備しています(図5,6)。テントの一角に10m高のポールがありGPが付いています。これらは国際医療救援で使用される国際ERUがモデルになっています。

| 図5 | 図6 |

|

|

【愛知県支部非常通信訓練】

愛知県支部非常通信訓練が10月26日日曜日午前に行われ、例年同様に参加しました。昨年は、本部局を運用しました(CQ12月号2002)。今年は、佐屋町防災ハムクラブ(JI2ZKC)が本部局となり開催されました。当クラブは、八事レピータ(439.86MHzと1291.78MHz)を使い各局と通信訓練を行うと共に、災害時に日赤救護と関係すると考えられる施設付近に部員またはボランティア(日赤愛知無線奉仕団、ARBバイク隊、上前津レピータユーザー会)を派遣し通信訓練を行いました。ヘリコプターによる患者や物資の輸送も加味して空港やヘリポートにも派遣しました。各地点から430MHzと1200MHzで交信しました(表1)。430MHzは35局、そして1200MHzは23局と交信しました。10時からは訓練本部のJI2ZKCと交信し、愛知県全体で207局の参加があったとの報告を受けました。今年は、とんだハプニングもありました。朝9時からの訓練直前に院内点検のための全館停電20分間があり非常電源となりました。しかし逆に本番さながらの訓練となり、電源関係のチェックも行えました。無停電源機も無事働き、非常時にもレピータ一式が機能することが確かめられました。図7は430MHzレピータ担当JR2TDE佐藤、図8は1200MHzレピータ担当JG2CZC伊藤です。

| 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

【WIRESの利用試み】

10月26日JARL支部訓練後にWIRES2の利用を試みました。安城市のJR2YEC(パ・ケッタハムクラブ WIRES ID=5212)にて1291.78MHzでリンクを張りました。知立市JN2AES局ノード5215D(430MHz)を通じてJA2ATS局、東京狛江市JS1CYI局ノード5055D(50MHz)を通じてJS2CYI局と交信できました。WIRESについては、毎月のCQ誌でJS1CYI吉沢OMが紹介されています。吉沢OMからは、ラウンドQSOルームの活用はどうかというアドバイスをもらいました。準備不足で、そこまではできませんでしたが、ぜひ次回にはテストしてみたいと思います。尚、今年は、EchoLinkは利用しませんでした。

【D-STARに期待】

宮城地震や十勝地震で実証されたインターネットの網目リンクは災害に強いと考えられます。家族などとの連絡は携帯電話など使えませんが、非常時留守番電話だけでなくメールの利用を新聞でも案内しています。以前は、アマチュア無線の世界でもいわゆるパケット通信でTCP/IPとリンクを行っていましたが、非常時もインターネットができるのは強みとなるでしょう。その意味でアマチュア無線とインターネットが繋げるD-STARは技術的興味だけでなく、非常時にも価値が出そうです。D-STARが東海地方で許可となれば是非参加してみたいと思っています。

【最後に】

名古屋第二赤十字病院アマチュア無線クラブは、今後も赤十字精神にのっとり非常時に貢献できるよう設備管理と訓練を、新しい技術進歩にチャレンジしながら続けるつもりです。また他のボランティアグループともアマチュア無線を共同の趣味として良いつながりを作り、お互いに協力していけたらと考えています。