電鍵と送信術についてKEYERES AND TRANSMITTING

電鍵,CW愛好者にとっては武士の刀のようなものかもしれません。

「弘法筆を選ばず」そんな方もいらっしるでしょうが、大抵、自分に合った逸品に出会うまで、何台か、取っ換え引っ換えされているはずです。ここではそんなキーにまつわる話をします。

|

|

最初はストレートキーが良いのか?パドルが良いのか?

(CWデビュー体験記)

電鍵は大別するとストレートキー(縦振り)とパドル(横振り)に分けられます。横に振るものはさらに何種類かに分けられますが、ここでは最もポピュラーなパドルにエレクトリックキーヤーユニットをつないだ通称「エレキー」を取り上げます。ハムショップへ行くと大抵このどちらかが数個並んでいて、ビギナーはどちらを選んで始めたらよいのか迷うと思います。

大半の方は「CWのイメージはやはりストレートキーで、エレキ―は容易く打てるように改良された便利グッズの一つ!」そう認識されていると思います。

エレキ―の使用者が大多数を占めるようになった今でも、最初はストレートキーが良いのか? 最初からパドルを使ったエレキ―の方が良いのか? よく論争になります。

20年くらい前の話ですが、ニフティ―サーブのCWコミュニティーで大激論になっていたのが懐かしいです。

どちらが良いか悪いかは個人的価値観ですが、指導者の立場からすれば「ビギナーはこちらを最初に使うべきだ」と決めつけたくなるのです。筆者も正直、中立性を保って述べる自信がありません。

そこで、自分のデビュー当時の体験記を書きます。

参考になれば良いのですが…個人的主観が多々あります。(JP1AEGの場合)(1990年頃)

当時インターネットもないし周りに助言者もいなくて、最初はパドルという選択肢が思いつきませんでした。電信のイメージはやはり圧下式のストレートキーだという思い込みでストレートキーを購入しました。2台目もストレートキーでした(HK-808)

局免が届いて、ローカルに相手をしてもらってCWにデビューを果たしましたが、受信能力が6WPMではどこのバンドを聴いても相手が見つかりません。 とにかく受信能力のアップが必要でした。なぜなら送信は相手の速度が多少速くても自分のペースで打てば良いですが、受信は相手のリズムに自分の心のメトロノームを合わせないといけないからです。

よく「PSE QRS」を打てば良いと気やすく本に書いてありますが、(自分もそう言っていました)実際に「ハイ解りました」とこちらに合わせて打ってくれる心優しいOMは当時少なかった。 大抵少しは遅くしてもらえるのですが、同じ速度に合わせてもらえませんでした。特にストレートキーのOMはすぐ元の速度に戻ってしまう・・・・HI

でも小心者だったから「MORE QRS」と打つ気にはなれませんでした。 また自らCQを出す勇気など到底持てません。そんなことでもしようものなら、「いっちょもんでやるか」と中途半端なOMが「うりゃうりゃ」とまくし立ててきます。

余談ですが、たまにビギナー開拓のつもりでゆっくりと交信していると、高速で「VVV」とか「QRL」とかかぶせてくる人がいます。 大抵高速平文でで打ち返すといなくなりますが、どこの世界にもいじめっ子はいます。

今思えば、当時ひとりバンド内に飛び出して行った場合、受信出来る速度を最低10WPM(1分間45文字くらい)まで上げないとローカルのお情けQSO以外、相手をしてもらえる雰囲気はありませんでした。

毎日モールスのテープを聴きながら受信速度は徐々に上がっていきましたが、送信速度がさっぱり上がらず、上げようとすると符号は汚くなるし、送受信の速度のバランスが悪くなり壁にあたってしまいました。

「もっと速く打てるようになりたい!」

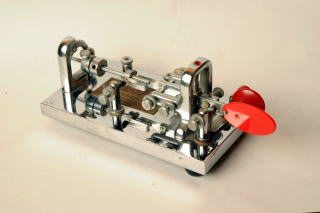

そんな時、ふと無線雑誌で他局のシャックを見ていると、けっこうパドルユーザーが多いことに気が付き、自分も試しに使ってみようと思いハムショップへ行きました。同行したJ*1VOHが「パドルだったらベンチャーでしょう」と強く勧めるので、見てみると「クロムメッキで美しくデザインがオシャレ」国産の各種に比べて恰好がとてもよかったので、即気に入り購入しました。当時は国産のパドルのデザインはダサかった。具体的には書きませんが心当たりのあるユーザーの方、ごめんなさい。

エレキ―には電気的に長点短点の作るキーヤーユニットが必要です。幸いユニット内臓のリグだったので、すぐに接続して音を出してみました。

第一印象は、長点短点が左右のフィンのタッチだけで自動的に出るので、圧下式のストレート電鍵よりはるかに楽だと思いました。一番違いを感じたのは自分が送信しているのに受信感覚で送信ができること。自分の送信を客観的に聴いていられます。これはあくまで私の場合だけの感覚かもしれません。しかし送信スピードは飛躍的に上がりました。

私は右利きですが、パドルは左手でたたきます。(圧下式はさすがに利き腕でないと厳しい)メモを取りながら出来るので便利です。

以降、パドルで運用するようになりました。 でも原点であるストレートキーも少しは出来ないと恰好が付かないと思い、今でも16WPMくらいでは出来るように時々練習をしています。

主な使用電鍵の変遷 Bencher JA-2 → Vibroplex Iambic Deluxe → KENT TP-1B→ Vegali Simplex Pro

(ハードヒッターなので台が重たくて、フィンが硬めのものを好んでいます)

練習用縦振り HI-MOUND HK-808 → JRC KY-3A → HI-MOUND HK-802

(圧下式は単純にフィーリングで打ちやすい、キャラクターの異なる2種類を使っています)

バグキーやその他の電鍵に興味がないのは、エレクトリックキーヤ―よりも上手く打てる自信がないからです。

キーボードで打たないのは自分で符号を作っている実感が持てないからです。

まとめ

受信はテープ(もはやテープで聴く時代ではないかもしれません)やCDを聴けば徐々に上がりますが、送信速度はストレートキーではなかなか上がりません。

短期間に送信速度を上げるにはパドルの方が良いと思います。

なぜ速い方が良いか?

ビギナーコンプレックスの脱出には交信の場数しかないからです。

送信受信のスピードが上がらないと、交信できそうな相手局が増えません。

たくさん交信して自信がつけばCQを出す気にもなります。

結果相手が増えてCWが楽しくなります。

電鍵について (JS1QIZの場合)

エレキーはリグには内蔵されておらず、それなりに高価だった時代。当然CWは縦振り電鍵で始めました。

二文字のOMに手を取って打ち方を教えていただき、電信の教則本を買ったら、そっくり同じことが書いてありました。

そうやって打ては、どの縦振り電鍵でも大体同じ、ということが、クラブ局や試験会場備え付けの電鍵を使ってわかりました。

結果として、電鍵へのこだわりは皆無と言っていいほどなくなり、電鍵によって最高スピードの差は多少ありますが、ベビー電鍵、マイクロスイッチを使った縦振り、ウエスタンスタイルの平たいノブの付いた電鍵、大理石の台の付いた電鍵、どれでも区別なくその時そこにあるものを使っています。(縦振りは使わないと高速で打てなくなっていくのも、どの電鍵でも同じようです。)

昔、送信術の試験で、自分の前にいた防大の制服の女性が備え付けの電鍵で一分間85文字の和文を、まったく気負いなく、1文字も間違えない正確無比な符号で、与えられた時間をピッタリ使って打ち切ったのも忘れられません。縦振りはこうやって使うものだという見本を見せられました。

パドルに対するこだわりもなく、ベンチャーのパドルから、マイクロスイッチまで、やはりそこにあるものを使います。

120字程度までしか、どうせ全部は取れないので、そこまでの送信なら、どのパドルを使っても出る符号は同じだと思っています。

QSOの中での電鍵についての話も面白いのですが、やっぱり、縦振り、パドル、バグキーの区別なく、取りやすい符号を常に相手に合わせた一定のスピードで、欧文和文共に冗長でない文章で送信しながら、楽しい会話にしていく技術と感性にあこがれます。

正しい電鍵の打ち方はあるのか?

あるといえばある。ないといえばない。

おそらく皆がてきとうに叩いているうちに、符号が安定して長時間叩いていても疲れないような叩き方が理想とされマニュアル化していったのだと思います。

縦振りは**式と打ち方の形まであって、結構細かいです。

パドルの場合、短点は親指で、長点は人差し指(又は中指)で叩くのが一般的です。反対の人も極々まれにいます。利き手で打つ人、私のように利き手ではない方で打つ人もいます。縦振りに比べマニュアル本にも、細かい操作方法が書いてありません。元々、縦振りに対し楽に打てるように作られたものですから、これで細かかったらパドルの長所がなくなってしまいます。

いずれにしても、形にはまってきちっと打ちたければ、マニュアル本や指導好きなOMに従えばよいし、そんなのが窮屈で嫌ならば、好きに打てばよいと思います。

ただ、筆者の経験では我流の場合、壁にぶつかっていざ正そうと努力してもなかなか戻せずに、「とんだ回り道をした」と後悔することもあります。

大事なのは、打っていて楽しいと思えるかどうかです。仕事ではないので、楽しくないと続かないです。

きれいな符号を打てるように努力しましょう。

バンドに出ていると、短点と長点の組み合わせだけで、コールサインを聴かなくても誰が打っているか、なんとなく分かるようになります。

特に縦振りは符号自体の癖がでやすい。 エレキ―でも打ち癖が出るので分かります。符号の向こうに知性や感情が見え隠れするのがCWの面白いところです。

幾ら個性があるといっても、符号は相手に解るように送信するのが、最低限のマナー!

相手が取りにくい符号とは!

①相手の受信能力以上の高速で送信する。

②長点短点の長さのバランスが極端に悪い。

③符号がつながっていてどこで切れているのかわからない。

この3つは嫌われる御三家です。

(CQを出しても呼んでもらえない、CQに応答してもすぐにファイナルを送られてしまう)

誤字、冗字(余計な字)が多い局よりもまずはこの3つです。特に③のひどい局に当たったときは地獄です。

例えば音痴は自分が音痴であることが分かりません、誰かに指摘されて初めて分かるものです。

送信のキーイングも同じです。自分では変な打ち方をしていても気づかないことが多い。

ビギナーの頃から仲間同士で意見交換し合い、変な癖があったら直すことをお勧めします。

誰かに指摘されて自尊心に傷が付くのがどうしても耐えられない方は、交信の内容を録音再生して、自らダメ出しすることをお勧めします。・・・でも他人から意見をもらう方がベター。

OMになると、とかくキャリアが邪魔をして素直に不出来を認められなくなるし、長年の技術が染みついて直すにも変えられなくなってしまうからです。

そもそも自分の送信術に癖がありすぎて、相手が取るのに苦労しているなどとは考えていないと思います。

「これくらいの癖、取れないでどうするんだ!」まあ自分に問題があるとは思ってくれないでしょう。

②の中で長点短点に独特の抑揚を(ワザとか?)付けて送信に酔いしれておられる(と思われる?)OMがいらっしゃいます。酔っぱらいは酔っぱらい同士、個性をぶつけ合うのが楽しいのでしょうけれど、1対3を大きく逸脱した符号は、平民はただからまれているようにしか感じません。 HIHI!

相手がOMだと遠慮があるし・・・ローカルでもズバリ指摘して波風立てたくないから、あえて話題にはしない。

たまに指摘でもしようものならば、

「私は長年これでやってきたんだ、何が悪い、文句あるか!」と逆恨みされてしまいます。

「よくこの崩れた符号でお互い解るよなー」と思える交信を耳にすることがあります。ある意味感心します。 筆者は彼らを「ヘタクソ」とは呼ばず「技巧派」と呼んでいます。(元プロの通信士の方も居られるようで…)

崩れた符号をいかに取るかも、受信技術の一つですが、まずは自分の送信技術を誰が聴いても取りやすいレベルに保つことが、送信心得の基本だと思います。

筆者も毎回それを目指していますが、完ぺきではないのでその都度初心に戻って反省、修正をしています。

受信者側の気持ちになって、送信はきれいな符号になるように心掛けましょう。

受信する側もがんばって、コピーしようとしているのです。

とにかく、相手が符号を取れなければ、交信は成立しないのですから・・・・。

バグキーについて

|

|

| Vibroplex Original Deluxe | HIMMOND BK-100 |

横振り電鍵の一種で、エレキ―がフルオートマチックならば、こちらは「セミオートマチック」のキーヤーです。

振り子の原理を利用して短点を自動的に作り出す仕組み。電子回路は無く機械式です。

おもりの位置の調整で短点のスピードを決めることができます。

短点のみ自動になります。長点は自分で長さを決めて打つ、つまり「打ち手は短点のリズムに他を合わせなければならない」

これが難しい! 筆者は上手く打てません。だから使いません。

きれいな符号で、あたかもエレキ―のように打っているように聴こえるスーパーオペレーターもいらっしゃいます。尊敬に値しますが、大抵の場合、短点に比べて長音の方が間延びしている局が多い。バグキー特有のリズムが出やすく、「あー、バグキーか!」とすぐにわかります。

エレクトリックキーヤーが登場するまでは、画期的な便利グッズだったのかな?と思います。

好んでお使いになっている局もいらっしゃいますが、是非きれいな1対3の符号で打っていただけたらカッコいいと思います。

バグキーはバグキーと悟られないのがカッコいい!

(熟練者も含めて)送信術再考

【敬遠さる局】

CQを出している局だと呼ばれないし、呼ばれたときはぶっちゃけ「招かざる局」で憂鬱になります。

前項はビギナー対象に書きましたが、今回は熟達者と思われている局に再考していただきたいです。

もちろん「これが当局のキャラクターなのだから変える気はない」そんな方にごり押しする気はありません。

➀ 符号に癖がある。(ストレートキーの愛好者に多いですが、エレクトリックキーヤーの方でもいらっしゃいます)

「自分のコールサインも上手く打てないのだから、この局を呼んだら最後まで受信に苦労するだろう…」

そう思われると思います。

② 符号がつながっていて、どこで切れているのかわからない。

たとえば「JA1 は 「・ーーー ・ー ・ーーーー」ですが「・ーーー・ー ・ーーーー」になっている。

和文では「こんばんは」が「ーーーー ・-・-・ ー・・・・・ ・ー・ー・ ー・・・」 濁点が繋がっている。

ご自身で気づいていないのか、「これくらい前後で分かる許容範囲だろう」と思っているのかもしれません。

③ 間違った時、訂正しない。あるいは何処からの訂正なのかが分からない。

実際のところ和文では「ラタ」は皆さん打たれますが、欧文では「HH」の「・・・・・・・・」を打つ局はほとんどいらっしゃいません。「・・ ・・」か「・ ・ ・ ・」が多い。流行りなのかもしれませんが、正直筆者も「HH」と打っていません。 海外の局もほとんど使っていません。 短点の連打は分かりやすいけれど、世界的にもくどいイメージがあるのかもしれません。

訂正符号の前置は必要事項ですが、正しかった文の始まりではなく途中から訂正を始めると分かりずらいです。

また、間違えが多すぎると、「間違えない程度に速度を落とせばいいのに!」と思います。

訂正が多いと聴いている側は送信者以上にストレスになります。

筆者も時々符号ミスがドツボにはまってしまうので、そんな時はリフレッシュするために運用を休止します。

④「PSE QRS」が通用しない。速度を合わせてくれない。

多いのはストレートキーの局で一旦下げてくれるのですが、最後の方では元の速度に戻ってしまう。

CQを出しているケースでは、心情としては、こちらのコールサインが取れて呼んでいるのだから、合わせなくてもよいのでは? 正論です。

ただしJCCサービス等は別として、普通のラバスタの交信時に「PSE QRS」で下げてもらえないのは淋しいです。

⑤ 電話でもありますが、ビギナーだと分かるといきなり「ちょっともんでやるか!」と、うりゃうりゃマウンティングをする局。

これは本人も気が付かないうちにマウンティングになってしまっていることがあるので気を付けたいです。

⑥ 「599 BK」 ならできるけどラバスタはパス!

【傾向と対策】

➀②③のタイプ

おそらく、このような局は「自分の送信術に問題がある」とは思っていなくて、CQを出しても「今日は呼ばれないな?コンディションが悪いのかな?」、「もう常連さんとは何度も交信しているから呼んでもらえない」自分に非があるなんて思ってもいないことでしょう。

そんな局に「アナタハ ヘタデスネ」「ソウシンジュツヲ ナオシタホウガ ヨイトオモイマス」なんて送る勇気ある局はいらっしゃらないと思います。 筆者も送れません。もし送ったとしても「アナタコソ ジュシンレンシュウ ヲ シナサイ」 と逆切れされるだけです。 だから彼らは変えられない。

そんなことを言い合える仲間は必要だと思います。

符号と符号がつながっているくらいなら、多少間隔が空いても一単語ごとの符号が正確なほうが取りやすいと思います。

④のタイプ

「MORE QRS」を送るか、分かるまで「AGN」を繰り返すしかありません。

爺婆になるほど頑固な上に意固地になるので自分を変えられないのかもしれません。

経験上「73」を送られるケースが多いです。

⑤のタイプ

どこの世界にも「いじめっこ」はいます。大OMにこらしめてもらいましょう。

⑥のタイプ

ビギナーに多いですが、これだけは送信側というより、受信側の気持ちとスキルの問題です。

でもOM各局も、彼らが「599 BK」から一歩前進できるような環境作りをしていかなければならないと思います。

【まとめ】

筆者もこんなこと書きながら人の事を言えるほどの技量はありませんが、相手が受信しやすいように送ることは日頃から心がけています。「相手が取れるように送信する」は交信の基本と思っています。

DE JP1AEG