アマチュア無線でCW運用をがんばる CW友の会 JO1ZRW

JP1AEGの部屋PRIVATE Room

詳細なプロフィール

QRZ.comへ

QRZ.comへ

電子工作は小学生の頃からやっていましたが、当時は理論的な事は分かりませんでした。

クラスメイトのY君が電話級に合格し、彼をリスペクトしていました。

社会人になって技術系の仕事につき、多少の心得ができたので、アマチュア無線でもやってみようと初級アマチュア無線テキストを買って勉強しようとしたら、OMから「今は4択だから、小学生も完マルで受かる!」と言われ、問題を見て唖然!

1989年 電話級アマチュア無線技士取得 JP1AEG開局

1990年 電信級アマチュア無線技士取得

開局してすぐ欧文を覚えましたが、電信級でCWデビューした頃は、各局のスピードに全くついて行けませんでした。

受験内容にあった25文字/分の速度でCQを出す局などほとんどいませんでした。

同年 第2級アマチュア無線技士取得

当時の2アマの試験には45文字/分の受信があったので、その受験対策をした頃からようやく聴き取ることができる局が見つけられるようになり、7MHzCWでAJDそしてWAJAを目指しながら場数を踏んで行きました。

欧文の平文QSOは21.140MHz付近に出てくるWとVKの局に鍛えられました。(速度がほどよくて取り易かった)とは言ってもチャットとは程遠かったです・・・HI。

それでも英語を使う機会がほとんどなかった私にとって、ネイティブとの交信は新鮮でした。会話力のない私でもノビスやテクニシャン級の局は相手をしてくれました。

また、海外のQSLカードが私にとってはとても魅力的で、交信がショートで終わっても、、コールブックで住所を調べ(インターネットは未だ無い)、手紙を出してカード請求していました。それをきっかけに海外局と手紙の交換をするのが楽しみになりました。

アワードハンティングはレポート交換のみのショートQSOを有意義なものにしてくれます。ただ、パイルアップになると、パワーが欲しくなります。

そこでQROを考え、超苦手な和文を覚え始めました。当時の試験には和文がありました。なぜ1アマに和文が必要なのか???理解できませんでしたが、普段DXしかやらないOM各局も、皆1アマ局は乗り越えてきたハードルと覚悟を決めて奮起しました。 (当時430MHzで和文交信にお付き合い頂いたOM各局には本当に感謝しています)

1992年 第1級アマチュア無線技士取得

1アマを取ったものの、いざ取ってみるとアンテナチューナーの耐圧やインターフェア―のリスクが面倒くさくなり、結果的にベアフットと直下型ATUを付けたワイアーアンテナの可能性を追求するようになりました。(その気持ちは変わらず現在に至る)

給電点はビルの屋上でそこそこありますが、アンテナの利得がありません。DXアワードでは交信ができれば、電信電話どちらでも良いのですが、電信は電話よりも悪条件で交信ができるので、おのずと前者に頼るようになります。

こだわっていることはインターネットやリモートを使わないで交信をすること。 電信電話に固執し、RTTYやJT65,FT8をやらないのは、自らの耳で符号を聴き取りたいからです。「自分が運用するシャックの上にあげたアンテナで交信がしたい!」そこにロマンを感じています。

CWを始めるキッカケは何だったか?

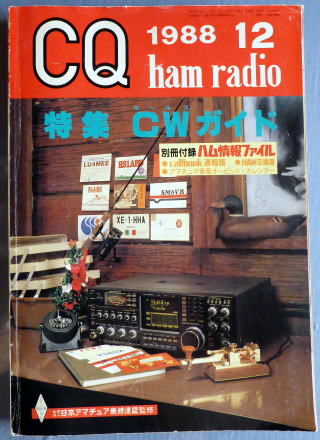

1988年12月号 特集CWガイド 開局前に購入

開局前のCQ誌でとっておいたのはこの一冊だけだから、何か引っかかるものがあったのだと思います。

CWの特集でした。

このような専門誌は堅苦しくなくて取っ付き易いです。

これがキッカケだったかというと、その時はさほどでもなく・・・

何を見ていたかというと、

JA3MKP局がCWの素晴らしさを熱く語っているなー!とか

JA1PAN局は電鍵いっぱい持っているなー!とか

そのようなジャブの積み重ねが、次第に影響を受けていったのだと思います。

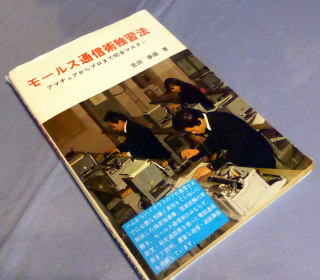

CWを始めるときに買った本です。

絶版でしょうか?書店やハムショップで見かけなくなりました。

(財)無線従事者教育協会 モールス通信術独習法

当時、この本くらいしか本屋に無かったと思います。

いま改めて読んでみると、すごく詳しいです。

受信方法:電信の正しい筆順まで事細かに書かれています。

受信姿勢、鉛筆の使い方まで・・・小うるさいくらい!

電鍵操作:最初はストレートキーを購入したので、打つ姿勢やつまみの握り方は役立ちました。

符号を覚えるにあたり、まず初めにやったこと。

AからZまでの符号を模造紙に書いて天井に張り付けました。

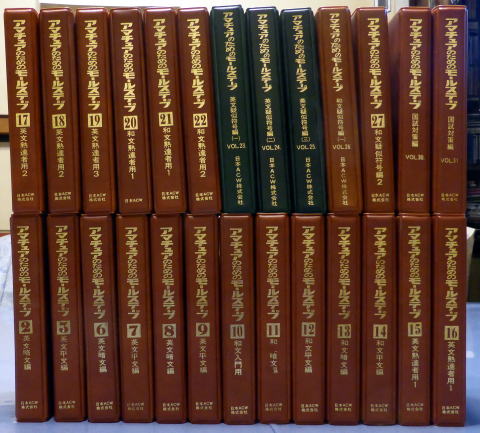

受信練習は日本ACW株式会社の受信練習用カセットテープ(入門用と電信級試験対策用)を毎日聴いて紙に書き取っていました。寝床では子守歌代わりに聴きながら指でアルファベットを布団に書いていました。

CWを覚え始めると、CWの上手な局をカッコいいと思うようになりました。

技術の向上を目指すとき、リスペクトする局、目指す目標ができることは、練習の励みになります。

私の場合、JI1***のYL局でした。 雑誌を見ていて彼女の存在を知りました。

残念ながら開局して同時期に彼女のアクティビティが下がってしまったので、交信したことが一度もありません。

自分よりも年下で、欧文も和文も上手かった。(確か彼女は高校生で1アマを取っている。)

OMに比べて少数派のYL局だから余計にインパクトがありました。

アマチュア無線はどちらかというとイメージ的には男の趣味です。その中で自分より年下の女性が1アマでCWの達人と聞けば、「自分もさっさと1アマ取って電信がんばらねば!」と負けず嫌いに火がつきました。

今思えば、最初は電信の長所に魅力を感じたからCWを始めたというより、上級資格を受ける度に、その対策でより高速なモールスのテープを聴いて、結果、通常の交信で符号が取れるようになって楽しくなってきたのだと思います。

そう考えると、いい時代でした。資格が1つ上がるたびにCWのステップアップができる環境が整っていました。おかげさまで和文まで覚えることができました。

このページの先頭へ

受信練習用カセットテープを聴きまくっていた。

もはや再生装置のラジカセやデッキを持つ人もいなくなったであろうカセットテープ。

このページを書くために、押入れの奥に入っていたものを久しぶりに出しました。

このようなものは、時代の役割を終えたとしても、努力の証として捨てずにとって置いて良かったと思いました。

私にとっては宝です。

No.1の欧文入門編だけがありません。

ローカルが「CWを覚えたい」と言うので当時貸したら、それっきり戻ってきませんでした。

つまらないことほどよく覚えているものです。

彼とは430MHzで1回だけ手合わせをしました。今は無線すらやっていません。

世の中、そんなものです。本気で覚えるのなら人から借りずに買うものです。

親切心は、度が過ぎれば相手にとっては大きなお世話で、

貸す側の思いほどには伝わらないものと痛感しました。

このテープをビギナーの頃から約4年間、毎日毎日聴いて紙に書きとっていました。

このページの先頭へ

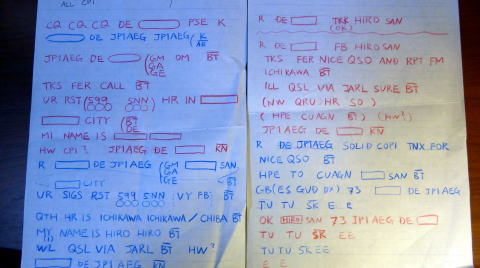

最初に作ったCW QSO用のマニュアル

CWデビューのときに誰もが作るCW QSO用のマニュアルです。

内容を加えたり、書き直したりしながら何回か作り変えました。

思い出に残してあります。

さすがにもうこれを見ながら交信することはしません。

大抵ラバースタンプQSOといえばこの内容にリグ、アンテナそして天気などを加えてやり取りします。

しかし、最近はレポート交換だけで終わらせる風潮があります。

「電信を打って情報交換をお互いに楽しむ」というよりは「電信で交信した」という事実だけを求めている気がします。

原因は試験から電気通信術が無くなったから・・と言われていますが、それだけではないような気がします。

インターネットを検索すれば、相手局の情報が載っていることも原因の一つかもしれません。

このページの先頭へ

アワードハンティング

アワードハンティングを楽しんでいます。※

ショートQSO、QSLカードの交換に付加価値がついて有意義なものにしてくれます。

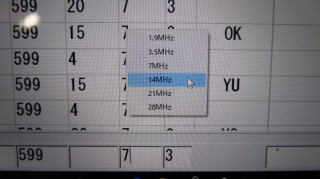

最初はCWの交信が慣れるようにAJD 、WAJAにチャレンジしました。

交信相手局が一番多そうな7MHzを選びました。

WAJAが完成した頃にはCWで200QSOくらいしていました。

※ アワードとは、定められた地域と交信して、申請するともらえる賞状。

|

All Japan Districts Award JA1~JAØの各局と交信しQSLを得る。 HAM以外の方に嚙み砕いて説明すると、関東は1、東海は2、近畿は3、中国4、四国5、九州6、東北7、北海道8、信越0の全地域の局とそれぞれ1回は交信して、交信証をもらってアマチュア無線連盟に申請するともらえる。 |

|

Worke All Japan Prefictures Award 1都1道 2府 43県の各局と交信しQSLを得る。 |

これ以降はDXにはまってしまい、国内アワードのステータスであるJCC、JCGはボチボチになってしまいました。

「DX」= Distance 一般的に海外の無線局と交信することを「DX通信」単に「DX]と言っています。

アマチュア無線を始めた頃はインターネットなんてなかったので、最近アマチュア無線始めた人以上に、海外局との

やり取りはドキドキしたし感動しました。

|

Worked All Continents アジア、ヨーロッパ、北アメリカ、南アメリカ、オセアニア、アフリカ の6大陸の局と交信しQSLを得る。 DXアワードといえば、まずはこのアワードからチャレンジする局が多い。 CWのWACもあったのですが、こちらの方がデザインがカッコよかったので載せました。 |

DXアワードの登竜門、WACの最初の難関はアフリカ大陸といわれました。

WAC取得後、WAZとDXCC100を目指しました。

理由はDXをやっている局のシャックにこの2枚があったからです。

この2枚がDXerのステータスなのかな?と思っていました。

|

DX Century Club DXCC リストにある100エンティティー以上と交信しQSLを得る。 現在340ありますが、国が出来たり消滅したり、島の規定により、増えたり減ったりします。 330のシールをもらいましたが、5地域は消滅エンティティーになってしまいました。 |

|

|

Worked All Zones 世界の全40ゾーンと交信してQSLを得る。 Zone 2や34が難しいと言われています。 私もZone2が最後に残りました。 |

|

しかしDXCC100は出発点です。

DXCCは現在340エンティティーあり当局は残り13ですが、そろそろ限界に近づいてきました。

ゴールは近そうで遠い・・・。<DXCCは改めて後述します>

その後目指したのは、WASとWA-VK-CA、これらは25年かかりました。

|

Worked All State アメリカの全50州と交信してQSLを得る。 相手局は珍局ではないのでパイルになりませんが、意外と完成するのは難しい。 ちなみに私が最後にできたのはバーモント州です。 |

|

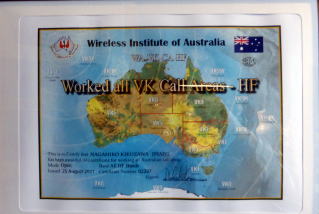

Worked All VK Call Areas VK1~VkØの各局と規定数交信しQSLを得る。 VKØが難しいと言われています。 私はVK7(タスマニア)3局との交信が最後に残りました。 |

以下の4つのアワードは、DXCCを積み重ねていたら結果的にできたものです。WACが完成した頃はまさかDXCCが300を超えるとは思っていませんでした。

|

Worked All Pacific WAPリストにあるオセアニア地域の30エンティティーと交信する。 |

|

Asian DX Award 日本を含むアジアの30エンティティーと交信し、QSLを得る。半分の15で取得できるものもある。 |

|

Diplome de L'Univers Francophone DUFリストにある6大陸20エンティティー(フランスと関係の深い地域)と交信しQSLを得る。 4種類あり写真は上記を達成して取得したもの。 |

|

All Africa Award AAAリストにあるアフリカの25エンティティーおよびZSのコールエリア及び元ZSの局と交信し、QSLを得る。 |

アワードは自己満足の世界です。「ビギナーの励みに!」などときれいごと言っても、やはりこのように表に出せば自慢しているようにしか思われません。

でも本心は自慢するためにはやっていません。目的は自局の可能性の追求、その成果を形として残したかった。

皆さん、設備も異なるし運用できる時間も異なります。

当然アンテナ、ロケーション、パワー、設備が良い方が有利です。もちろん運用時間を沢山かけられる局の方がチャンスがあります。

だから自局が他局と比べて劣っていると思ったら、その分頑張って先に見つけるとか、皆さんが寝ている深夜、早朝に起きるとかして交信できるチャンスを探すしかありません。

昔は平日に休みが取れて出てみると呼ぶ局が少なくてチャンスでしたが、最近はリタイア組が増えたせいか、平日でもドパイルになるので、厳しいです。

(注意)上記のアワードに関してはルールが変わっているかもしれませんので、専門のサイトで確認してください。

このページの先頭へ

モラルについて

それにしても、アマチュア無線はオーバーパワーに寛大すぎます。全然罪の意識がない!

「俺は技術もあるし誰にも迷惑をかけていない」と居直られたことがあります。

合法的にやっている沢山のHAMの夢を潰しているのに・・・

アンフェアがまかり通る中で続けるのは、ストレスがたまります。オリンピックでドーピングをしている選手と同じフィールドで戦っているようなものです。個人的に汚れた栄光には興味はないし、違法局をアマチュア無線家とは思いたくありません。

うっかりならお互い様ですが、確信犯と思われる局には嫌気がさします。

オンフリケンシーでのチューニングやレイトコールや呼び倒しがあると、コールバックが聴き取れません。

自分のコールサインさえ呼んでもらえればそれで良いのでしょうけれど・・・・

また、最後に呼んだ局ばかり取ったら最後に呼びたくなるのは当然です。

正直、奪い合いですから・・・呼ぶときは多少図々しくないとダメなのかもしれません。

これをある程度防止する方法はピックアップする側の厳格さが重要だと思います。

インターネットの普及

インターネットの普及はアマチュア無線界の楽しみ方を変質させました。

もちろんアワードハンティングの世界も・・・

DXクラスターは便利ですし、1人で探すよりはみんなで探す方が、効率が良いと思える時もあります。中には完全に他人任せの局もいるかもしれません。

投稿して個人の成果を発表する場にもなっています。「DX情報」というよりも、「交信できた自慢」が主たる目的なのかもしれません。

それでもクラスターにアップされる局がさほどレアではない場合は、アワード達成をはやめることもできます。

しかしよくよく考えると、探す楽しみや、先に見つけた時の優越感を持つことができず、アワードハンティングの醍醐味を半減させていると思います。

昔ならば誰かが珍局と交信していても、しばらくはパイルになりませんでした。

現在では、クラスターに載ったら、雑魚でもパイルになってしまう。いずれにしても、弱小局は断然不利な状況になってしまいました。

クラスターが存在している以上、嫌でも無視はできません。多勢に無勢、無線以外のことをしている局まで急遽パイルに参加してきて・・・、そう考えると悔しいですが、アマチュア無線という電波の伝搬を楽しむ裏で巨大情報網が存在していて、皆がそれを利用している。これが現実です。

ネガティブなことばかりなようですが、良いこともあります。

オンラインログは保険QSOを抑止することになるので良いと思います。

OQRSは無駄にカードを出さずに済むので、ありがたいです。

他、リモートシャック、やインターネット経由の交信、等々・・・私には到底ついていけない世界になってしまいました。

国試、養成課程講習会に思うこと。

国試が何のためにあるかといえば、その資格を与えるに値する十分の知識を持っているかを確認するためだと思いますが、最近の某養成課程の講習内容の一部を受講者からまた聴きしたところ、「問題に**の言葉があるときは、1番が正解であることが多い」の様な指導をしているらしいです。

がっかりです。

たしかに受験生にとっては、第一目標は試験に合格することですから、合格への近道を教わることが何よりなのかもしれませんが、理想としては受験者が受験対策をすることにより、工学や法規の理解が深まってアマチュア無線技士としてスキルアップすることが大切なのではないでしょうか?

養成課程講習会の歴史をさかのぼると1966年の頃は工学20時間以上、法規20時間以上行っていたのに、2015年では工学4時間以上、法規6時間以上に短縮されています。

普及を大義に問題が簡単になったこともあると思いますが、指導技術や受講者の理解力が時代とともに向上したとは思えません。明らかに無知なアマチュア無線技士の乱造の手助けをしているだけにすぎず、残念でなりません。

個人的に、国試があるのにもかかわらず、国試では受からない連中に養成課程講習会という資格を金で買わせる様なシステムがあることには反対です。

「早く合格させられれば、お互いWIN WINだ!」の短絡的発想が現在の様な講習時間短縮の事態を引き起こしていると思います。 無線工学等が自力で理解できない人に、分かりやすく説明する講習会であるならば納得できます。しかし基礎学力がどこまであるか分からない受講生に一つ一つ説明して理解させるには時間はかかるものです。問題も解けずにただ答えがどれかを教えるような指導だとしたら、それはもはや手抜きの指南であり講習会ではありません。

電気の基礎の重要性

昔、駆け出しの頃、大先輩に「オームの法則が分かったら電気の半分は解ったようなものだ」といわれました。皆さんもご存知、「電圧と抵抗、そこに流れる電流の関係」しかしこの言葉と,この基本となる法則の重要性が理解できたのは恥ずかしながらだいぶ月日が経ってからです。

国試があるために、アマチュア無線との出会いが電気理論に関わるキッカケになる方が多いようですが、私は電気の基礎がある程度身についてから友人の誘いでHAMになりました。それが功を奏し無線工学もこの趣味と共に相乗効果で理解して行くことができました。

さかのぼること…電気の理論は社会人になって現場で音響の仕事をしながら、体験的に理解していきました。

現場では、うん蓄よりも今目の前にある問題を解決することが優先されます。

ただ解決後に原因を追究しないと、再び問題が起きる可能性があるので、一所懸命つじつまの合う理屈を考え対策をします。

その時に基本理論が必要になってくるので、結局参考書を買って独学で勉強をしなおすことになりました。

現場では先輩や同僚が親切に教えてはくれません。っていうか・・・私以外、皆理工系出身者だったので、「お前そんなことも知らないの?」今更聞けない空気がありました。※

技術は学ぶものではなく盗むもの。先輩の作業手順を見て覚え、理論はうちに帰ってこっそり勉強して、さも以前から知っているふりをしながら皆に追いつく・・・。

この積み重ねで、理解を深めていきました。

※ 実際にあった苦い思い出

現場に入って1年経った頃、専門学校出の後輩にボーカルにかけるコンプレッサーの使い方の説明を受けているときに「スレッシホールドって何?」と質問したら「エッ!僕そんなところから説明しないといけないんですか?」と呆れられました。

(後輩を指導しなければならない立場でありながら、それまでスタジオにある周辺機器には触ったことがなかった。)

この見下げた反応に、負けず嫌いの私は、カチンときて、「もう2度と質問してやるものか」と同時に自分がいかに不勉強であったかということにつくづく反省し、それ以降、疑問に思うものがあっても、すべて自分で調べるようになりました。

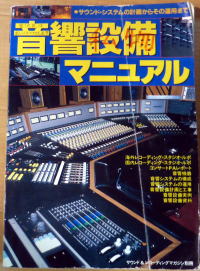

今ではネット検索すれば、何か書いてありますが、当時は書籍だけが頼りでした。文系の大学しか出ていなかったので、専門学校出の(別の)同僚に学校で使っていたという教科書「レコーディング技術」を借りました。(その後、お世話になった学校から譲り受けました)当時は本屋で良いプロオーディオ向けの書籍がありませんでした。 サンレコ別冊の「音響設備マニュアル」くらいだったと思います。

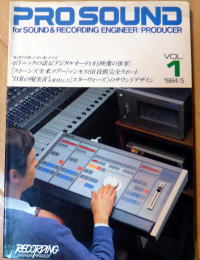

1984年にプロ向けの雑誌「プロサウンド」も出てきましたが、(初心者が読んで理解できるものではありません)

話題についていけないと仲間に馬鹿にされるので、高かったけど、買って一所懸命読んでいました。HI

|

|

|

| 「レコーディング技術」 AIK教育情報部 |

「サウンドレコーディングマガジン」 略して「サンレコ」の別冊「音響設備マニュアル」 リットーミュージック |

「プロサウンド」創刊号。 ステレオサウンド別冊 |

右上の2冊は今でもバージョンが変わって出ています。真ん中は音響設備マニュアルの第一弾。たしか第2弾から「映像」が加わり音響映像設備マニュアルになった。

右はプロサウンド創刊号、ビギナー向けのサウンドレコーディングマガジン通称(サンレコ)と異なり、機材の使い方や指南的な内容は一切なし。「どの様な作業を行った」とか「こんな機材を使った」とか…それでも、とっつきやすい専門書がなくて藁をもつかむ思いで購入し、何度も読み返しました。

この3冊は電気の理論とは直接関係ありませんが、プロオーディオを志した頃から並行して電気の基礎を勉強し始めました。

|

|

| 「電気の理論」啓学出版 |

「はじめてハンダごてをもつ人のビギナートランジスタ読本」 誠文堂新光社 |

上級免許を目指す方のなかで電気理論が苦手な方がいらっしゃったら、試験対策の参考書以外に初歩的な電気の理論書を読まれることをお勧めします。

国試対策本はあくまで合格するための書籍ですから…詳しい説明がありません。

「サッサと合格したいのに、そんな回り道をしたくない」大半の方はそうおっしゃると思いますが、急がば回れ!です。理屈が分からずただ丸暗記しても楽しくないと思います。あと、国試のことは置いといて、書籍ばかりでなく実際にラジオやアンプを作ってみると、よりいっそう理解が深まります。(後述します)

と偉そうに語ってしまいましたが、文系出身者のにわか仕込みの知識です。今でも工学で分からないことは沢山あります。また新しい技術もどんどん出てくるので、立ち止まっていると筆者もすぐに浦島太郎になってしまいます。

<ちょっと脱線>

昔、電気に興味を持ち始めた頃、以下のことが疑問でした。

●なぜ電源には直流と交流があるのか?両者の長所短所は?

●インピーダンスと純抵抗、同じ単位にΩを使うが、その違いは何?

●音響機器の入出力はなぜマッチングではなくロー出しハイ受けなのか?

●音響機器でアースと電位差が出ているところにアースをとると、なぜノイズが軽減するのか?

●コンデンサーやコイルの回路の中での電気的役割は何か?(これは答えが多すぎますね…HI)

などなど・・・。

このような疑問は一度に解決したのではなく、関わっていく間に徐々に理解していきました。

皆さん、このような疑問を持たれたことありませんか?

このページの先頭へ

自作のススメ 1 <5級スーパー>

参考書で勉強するよりも、5級スーパーを1台作ってAMラジオ放送を受信する方が、受信機の仕組みが良く分かります。トランジスタでプリント基板に部品を差し込んでハンダ付けするラジオよりも、一つ一つが部品の大きい真空管ラジオを空中配線で、ラグ板につないでいく方が、信号の流れを追い掛けやすく、回路を理解しやすいです。

特に上手く音が出なくて、回路を追跡してして問題個所を探す時に成長できます。だからそういう時の試練は成長できるチャンスになります。 気の持ちようですHI

ただ真空管機器は取り扱う電圧が高いので、感電には十分に注意しなければなりません。

現代の周波数シンセサイザーPLLやDSPの受信機はブラックボックスだらけで何がどうなっているのか、さっぱり分かりませんが、往年の5球スーパー受信機なら、個々の部品の役割が分かると思います。 (5球というくらいですから、出来れば整流も真空管にしたいですね!)

作って楽しく、音がやわらかくて心地よい!意外とハイファイなのに驚くはずです。

ST管で作ると値段が高くなりますが、MT管なら、さほどでもないと思います。キットが販売されています。

キットの後は、専門店を歩き回って部品をかき集めるのも楽しい。(以前よりもマニアックな部品屋さんが少なくなりました。残念!)

|

|

|

| MT管で作った5球スーパー | ST管で作った7級スーパー(中2+マジックアイ) | |

|

並4、これと5球スーパーを比べると、いかに5球スーパーがすぐれているのかが分かります。 鉱石ラヂオから始まり、並四、高1、中1、中2、時代ごとに作ると回路がどうハイファイを求め、工夫していったのかが分かって面白いです。まさに温故知新です。 |

自作のススメ 2 <ギターアンプ>

|

|

| フェンダー社が初期に発表したCHAMP600を作りました。 出力は5W,6V6のシングル、電圧増幅管は12AX7ではなく、ごく初期の6SJ7です。 オーディオ回路の基本が勉強できます。 20年くらい前、本屋で見つけたビンテージアンプの回路集を見て作ったもの。 |

確か、現在、復刻モデルが販売されています。 でも、復刻モデルの電源は半導体整流でした。 マニアとしては当時の回路通り、5Y3で整流したいところです。パーツは極力当時の部品を探しましたがASTRONのコンデンサーは見つけられず、BRACK CATにしました。 |

この他、オーディオアンプにも手を出し、ヴィンテージ球の収集を始めました。球の銘柄を換えると音が変わります。

先入観※※や好みもあるかもしれませんが、昔の球はには、心地よい響きがあります。6V6,6L6、KT66,KT88、6550,6BQ5(EL84),6CA7(EL34)。

しかし、このままハマると家計を圧迫する恐れがあったために、WEの300Bを最後に自作アンプから足を洗いました。

(2A3は作らなかった。色んな意味で息切れ状態になりました)

ヴィンテージ球は「なんでも鑑定団」の世界で、球の値段も高い上に偽物も多いです。見分けるにはそれ相応の知識が必要です。

高価なヴィンテージ球を集めなくても、現行品でも楽しく勉強はできます。

※※ 球の銘柄がRCAやMurrardだと良い音がするのではないかと先入観を持ってしまいます。

だから、気に入ったか否かの試聴の時はブラインドテストで行っていました。

こうすれば、現行品だろうと偽物だろうと、自分が良いと思うものは良いと納得できます。

このページの先頭へ

DXCC 、ベアフットとワイヤーアンテナでどこまで出来るか?

DXCC(DX Century Club)、始めた頃は100できればいいと思っていました。それでもコツコツ続けていたので300を越えました。「もう無理かな?」と諦めていると、チャンスに恵まれて、できることがあります。HONOR

ROLLまであと3つ!もし達成できたとしたら・・・当局にとって何が「栄誉」なのか?出来てから考えてみたいと思います。捕らぬ狸の皮算用です。HI

なぜそのエンティティとの交信が難しのかを調べると、運用場所に常駐局がいない、日本との伝搬が厳しい、上陸や居住が困難、政治的あるいは環境保護上、運用が簡単に許可されない、地域が紛争に巻き込まれている、等々...様々です。

それを調べているうちに日本にあまり馴染みのない国や、そこの成り立ち、孤島の名前や場所、その地域の環境等、いろいろ知ることができました。交信できるに越したことはありませんが、地理や歴史を調べて、わくわくしているだけでも楽しいです。

今更ながら、珍局をゲットするには、もちろんマメにワッチして出始めを見つけるのが一番ですが、そうチャンスは巡ってきません。当局はラグチュー派なので、ローカルとしゃべっているうちに珍局がQRVなんてことはざらです。

2~3局のがすとネットの情報網が発達している今日ではすぐパイルになります。日本以外でも参加局が多いということは、コール出来る地域を指定されることがあり、信号が強くても呼べないことが多々あります。アンテナがショボいと信号が呼べるレベルになった頃にNO

JA になったり、全然聴こえない時にALL TIME NEW ONE ONLYになっていたり...、

そんな時は「もっと利得のあるアンテナを使っていれば...」「もっとパワーが出せれば...」とやはり思います。

残りのエンティティの難易度を考えると、そろそろ限界を感じていますが、現状のベアフットと直下型ATUを付けたワイヤーアンテナでどこまで出来るか挑戦することにしました。

ちなみに他局にはどうでもよいことですが、当局の残りは以下の通りです。(CW PHONE MIXです)

それぞれ各エンティティへの思いを ボヤいてみました。

CY9 St. Paul Is. 聴いたことがありません。CY9C 台風接近でアンテナを下ろしてたので聴くことすらできず…。

CYØ Sable Is. 時々出てきますが、いつも弱くて呼べません。CYØSも同様...撃沈。

FP St. Pierre ,Miquelon Is. やっと交信できました。あとはQSL CFMです。

KG4 Guantanamo Bay いつも弱くて呼べません。あまりJAにはサービスをしないのでしょうか?

KP1 Navassa Is. K1Nは撃沈! それにしても呼び方のマナー悪すぎです。

(人の事言えるほど厳格にやっている自信はありませんが...)

KP5 Dececheo Is. 数年前のペディションは真剣にワッチしませんでした。

KP5/NP3VI 当局の設備では全然聴こえません。

PYØT Trindate Martin Vaz Is. PR0Tの運用で初めて信号を聴きました。この島の事情で運用期間がいつも短いので、

当局の設備ではノーチャンスです。

PYØS St. Peter & St Paul Rocks 数年前に一度聴いたことがありますが、超弱くて呼べるレベルではありませんでした。

SV/A Mount Athos 何回か聴きましたが、微かにアポロ修道士の気配が…、その彼はSKになってしまいました。

その後、たまーに**/Aでの運用があるようですが、パイレートなのか?どこかの移動運用なのか不明です。

VP8 South Sandwich Is. この前のペディションはオープンしている時間と運用期間が短くてダメでした。

VP8 South Orkney Is. VP8PJ、信号弱くパイルに参加できたのは10MHzで1回だけ、もちろん撃沈!

YVØ Aves Is. 昔、YXØAIが微かに聴こえていましたが、呼べるレベルではありませんでした。

WKD 334 CFM 333 (Deletedを含む) Current 328、 QSL CARDの回収率が高いことだけが唯一誇れることです。

(SASEは郵便料金以上にGREEN STAMPを入れたことは殆どありませんでしたが、3Y0Jで初めてPayPalで15ドル払いダイレクトでカード請求をしました)

これらのエンティティーの中にはFT8には出ている地域もあるようです。

当然ドパイルなのでしょうけれど、CWやPHONEは面倒だからという理由でQRVがないのだとしたら、当局の様な耳で聴こえる交信にこだわっている局にはノーチャンスです。

残念としか言いようがありません。オナーロールを目前にして目標がさらに遠くに行ってしまった心境です。

このページの先頭へ

アマチュア無線だからこその魅力。

ラグチュー好きの当局が言っても、全然説得力がありませんが・・・・。

アマチュア無線の魅力の本質は自局の可能性への追求だと思っています。そして継続の源は「試行錯誤の末、やり遂げた時の達成感!」また達成しなくても、その過程は自分のスキルに何かを残すと信じています。

少なくともこの気持ちがなければ単なる通信手段の一つで終わってしまいます。

もちろん、「おしゃべり」だけをやっていても、楽しく継続できる局もいますし、どう運用するかは個人の自由です。でも、コミュニケーションを取るだけならSNSの方が手軽です。わざわざ国試を受けてHAMになる必要はありません。HAMになってもアマチュア無線だからこその魅力を見出せなければ、やがてSNSに移行していくと思います。

私が開局したバブルの時代は空前の無線ブームでした。アマチュア無線という通信手段はそれをやらない人たちにはとても魅力的で、トランシーバーは便利且つトレンディなグッズでした。すべて自分の手で作らなければならない時代は終っていましたが、HAMにしか楽しめないものがまだ沢山ありました。

大半の人は国試をきっかけに初めて工学やCWに出会い、努力の末に取得した従事者免許、そして開局、初めて手にするコールサイン!誰もがわくわくしたはずです。モービル同士の通信手段もパーソナル無線やCBよりはるかに安定していた。なによりも国試を受けて合格しないと開局できないというハードルはHAMに「僕たちは彼らとは違う」というプライドを持たせてくれました。

さらに自分で半田づけをしたり、アンテナを作ったり、簡単な機器の修理でもできれば、かなりのスキルアップにつながりました。自分のアンテナから世界中のHAMと自力で交信が出来るすばらしさ!前述しましたが何よりも夢がありました。

電話以外のコミュニケーションを使えるようになりたくて覚えたCW、初めて(簡単な)英語を使って交信したDXQSOは気持ちを一気にワールドワイドにしてくれました。

これらを実現するために努力することがアマチュア無線の「キングオブホビー」たる由縁だと思って誇りに思っていました。その気持ちは今も変わらないのですが‥…、

しかしながら、その後、(これも前述の繰り返しになりますが)国試は選択式の問題になり、関門だった電信の実技試験は廃止になりました。さらに国試で受からない人のための養成課程はどんどん短縮されていきました。

さらに電信は受信練習をしなくても解読機を使えばCWを踏破した気分になれるようになりました。

これが今のアマチュア無線を取り巻く現実! 乗り越えるべき山は登りやすくなり、本人が努力をしなくても可能にできる環境がどんどん作られていて、個々のアマチュア局が成長できる可能性を片っ端から潰しています。

技術の進歩によって、他のコミュニケーションの手段が飛躍的に伸びたことは、アマチュア無線を取り巻く環境の変化として受け入れざる負えませんが、無線離れを敷居を低くして食い止める方法を取ったことには大きな失望を感じました。

一般的に簡単に達成できる環境や、達成感が持てない環境は始めてもすぐに飽きます。

規制緩和や便利グッズの普及は、それまでやってきたHAMと新たに取得して出て来たHAMとの間に価値観の差を作ったと思います。

もちろん、決めつけるのはよくありませんが、高度成長期以前に開局されたOM各局はほぼ全員が電子工作から出発しているので、ラグチューされていても、どこかラジオ少年だった頃の雰囲気を漂わせています。

このページの先頭へ

記念局の運用

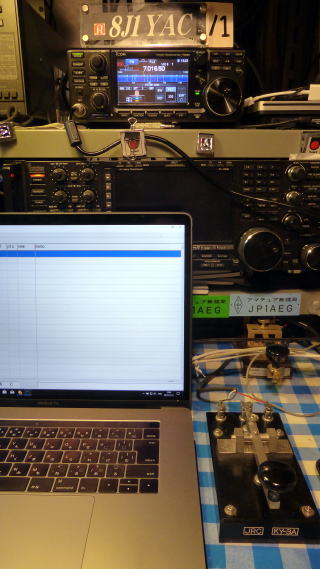

2017年の4月1日から今年の3月31日まで、8J1YACのオペレーターの一人として参加していました。

当局はほぼCWのみの運用で、常置場所からではなく、ポータブル市川市で運用していました。コールくださった局、ありがとうございました。

2017年の王座決定戦はこのコールサインで参加しました。

|

8J1YAC/1 |

| 8J1YAC はJA1YAC(日本工学院アマチュア無線クラブ)がある片柳学園の創立70周年の記念局です。 東京近郊のHAMであれば、無線従事者の試験会場として蒲田の会場に来られた方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか? |

|

|

QSL CARD です。 ONEWAY BURO経由で発送いたしました。 なぜ、当局がこの記念局に関わっていたかといいますと、もちろんこの学園の関係者だからです。HI 当局だけで3000交信以上やりましたが、あくまでも、サポートのつもりでした。 学校のクラブは学生ががんばらなければ意味がありません。 オッサンばかりがはりきっても・・・導火線に火が付かなかったマッチ棒で終わってしまいます。 |

当局も時々移動運用をしますが、各局が一斉にゼロインすると全く長点短点の判別がつかないほど一度に呼ばれることはありません。普段は呼ぶ側ですので、呼ばれる側の気持ちが分かり勉強になります。

一般的にパイルでは周波数をゼロインから少しずらして呼ぶとトーンの高さが変わって分離して聴こえるので、取ってもらいやすくなると言われていますが、実際その通りだと思いました。しかしずらし過ぎると、受信フィルターのスカート特性の外側に出てしまうので、呼ばれているのに気づかないこともあります。

僅かなコツコツ音が自局のスタンバイに合って聴こえるのでRITで探って「QRZ?」...「あ~当局を呼んでいるのかー!」こんな場面が何回かありました。 ピックアップしているうちに、自分の取り癖が分かるようになりました。

受信はフィルターを500Hzから250Hzの間で状況に応じて切り替えて聴いています。時にはべたーっと連なったトーンの中でキークリック音だけでもフルコピーができることがあります。そのような局も出来るだけピックアップしたいので、フィルターのスカート特性はブロードにしています。(この辺は臨機応変に対応していますが...)

わざと遅らせて呼ぶ(レイトコール)局を取ってしまうと、その後呼ぶ局が連なってしまうので、そのような局は取るらない方がよいと言われていますが、本当に一斉に呼ばれて重なって取れないときは、レイトコールでも取って一局でも前に進めたくなります。

「呼ぶ側のマナーは取る側の技量と毅然とした態度に左右される」と思います。その点から言えば、当局の腕前はまだまだ未熟だと思います。コンテスターでもDXペディションのスーパーオペレーターでもないので、連続オペは集中力とトイレへ行く時間を考慮すると1時間から2時間が限界です。コンテスター各局のようにはできません。

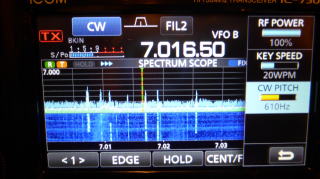

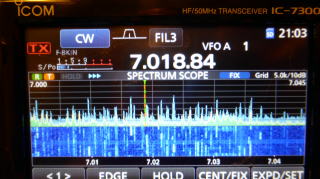

<IC-7300を使ってみて>

このイベントに参加するために今回リグを一台準備しました。

IC-7300です。人気がありコストパフォーマンスが良いと言われているリグです。

初めてメモリーキヤーでCQを出しました。紙ログなのでページをめくる時、お茶で一息入れる時は便利だと思いました。でもこれに頼りすぎるとリズム感が無くなるので、CQ以外はパドルをたたいていました。

受信していての感想は、パイル時における符号の分離度が悪く感じます。しかしリグのせいなのか?、単にオペレーターの技量の問題なのか?パイルになると、他のリグもこんなものなのか?

日頃、他のリグでパイルになったことがないので比べられなくて残念です。

現時点での感想は、皆さんおっしゃる通り、コスパは間違いなく良いと思います。

ディスプレイのウォーターフォールの処理速度が速いこと、カラーを好みにセットできること、バンドスコープのエッジ切り替えが出来ること、このクラスのリグで出来ることに感動です。

エレキ―のスピードの切り替えや、ピッチ、メモリーキーヤーの操作パネルが別画面なので、その都度タッチパネルで呼び出さなければならず、正直じれったいです。

メモリーでCQを出している間にRITを使いたい。RITを操作している時にKEY SPEEDを変えたい。これらはよくあることで、操作用のトリムが共通ですから、その都度タッチパネルで吹き出し画面を切り替えなければならず、一連の操作が同時に出きまません。パネルをしっかり見ていないと間違えて余計なものを動かしてしまいます。

トリムの用途を共用しているせいか、RITがステップになっています。ワンクリックで10Hzですから、さほどスキップするほどではありませんが、カチカチする感じに違和感があります。

しかし、この価格ですから機能が付いていることに満足するべきであり、贅沢な悩みなのかもしれません。

(自分が注意すればよいことです)

コンパクトリグながらスプリット運用の操作がし易そうです。A、B間の周波数の差が表示されるのは親切です。

ICOMさん、他のリグも付けてほしい機能です。

また、何か気づいたらコメントします。

このページの先頭へ

王座決定戦を8J1YAC/1でIC-7300を使って参加しました。

主催者ということもあり、スタート前から場所どりをすることはしないで、最初はひたすら[CQ CW TEST]が聴こえた局を順番にコールしていきました。一通り端から端まで呼んだところで、空いている周波数を探してCQを出す。途切れたところで再び呼びに回る。この繰り返しでフルタイム参加。参加している局には聴こえる限り交信しようと試みました。

当局の設備で聴く限り、バンド内の押し合いへし合いはなく、コンテストに参加されていない各局が運用を遠慮してくださっているのではないかと思えるくらい混信に関してはノーストレスでした。裏を返せば合手局が見つからないことがしばしば... 当局のシャックから眺めたバンドコンディションはお世辞にも良いとは言えませんでした。

ノイズが多い上にQSBで、せっかく呼んでくださっているのに取れないことが、何度もありました。

これはプアーなアンテナと運用者の未熟な技量もあると思うので、リグの性能とは無関係だと思います。

フィルターの幅とスカート特性の設定 |

電鍵はJRCのKY-3A ストレートキーの使用は王座決定戦くらいで、最近これを使用しています。 ログはZlogを使用ました。普段は紙ログを使用しています。パソコン入力は正直苦手ですが、DUPEチェックとコンテスト後の計算の手間が省けるので、さすがに最近はPClogに頼るようになりました。 ログはZlogを使用ました。普段は紙ログを使用しています。パソコン入力は正直苦手ですが、DUPEチェックとコンテスト後の計算の手間が省けるので、さすがに最近はPClogに頼るようになりました。 |

|

| CQを出している時、狭すぎると、ゼロインしないで呼んでくる局がとれませんが、広すぎるとかぶりを受けやすくなりますし弱い信号はノイズに埋もれて聴きずらくなります。(このような事は当たり前の事ですが…) 今回は500、350、250Hzの3種類をプリセットしましたが大半の時間を350Hzで聴いていました。 スカート特性はSOFTで聴いていました。SHARPにするとかぶりには効果的ですが、周波数が少しでもズレると取りずらくなりRITを使って合わせ、聴き返すと2度手間になるからです。 |

||

CW音のピッチの設定 |

||

| 通常600Hzで聴いていましたが、状況によって少し上げ下げをしました。 | ||

あくまで一個人の設定であり、勧めるものではありません。

このページの先頭へ

CQ WW DX Contest CWに参加しました。 (運用体験記)

とはいうものの、勝ちを狙ったのではなく、ZONE、エンティティのことなど何も考えずにCQを出していて、QSO出来そうな局を片端から呼んだだけです。レアエンティティは呼ぶと時間がかかるし、交信が出来るかも分からないので、パイルになっている局は回避しました。マルチを考えないだけでも結構気楽にできました。

今回もIC-7300を使い8J1YAC/1で運用しました。なぜ記念局で出たのか?

IC-7300は来年4月まで記念局用でしか使えないこと、この記念局は1年間で1万交信を目標にしているので、少しでも交信局数を稼ぎたかった。それが理由です。

ログはZlog使用、私はコンテストには時々参加しますが、バリバリのコンテスターではない上に、リアルタイムでのパソコン入力は苦手!(昔はDUPEチャックを大学ノートでやっていました)

Zlogを王座決定戦以外で使用するのは初めてでした。

他バンドに比べて7MHzは賑やかだった。 |

コンディションは例年よりも悪かった。PAのスーパーステーションのK3LRが聴こえません。(発見できなかっただけかも?) 14MHz、21MHz共に伸びず・・・・。 しかし、夕方になり7MHzは思っていた以上に取ってもらえました。しかしWの東海岸はやはり聴こえません。 それでも26日の夜には7MHzでWとEUが同時に入感してきました。ぎりぎりまでがんばり、300QSOはしたかったのですが、次の日出勤(4時半起き)だったので0時JSTで終わらせました。残念! |

用事がありフルタイムの運用ができませんでしたが、286交信できました。CQは一度も出さなかった。

決してパソコン入力が苦手なのでランニングをしなかった訳ではないけど・・・呼ぶだけでも十分に楽しめました。

日頃は33mhのLWに200W出力ですが移動局なので50w、この差はやはり感じました。

WWで初めて59925とコ-ルサインのメモリーキーヤーを使ってみました。

CQ TESTのメモリーも作っておいたのですが結局一度も使わず・・・・。

使用したのは「8J1YAC/1」と「59925」のみ。

「楽をする」というよりは「使うとどんな感じなのか」試してみたかった。

ところが、誰も呼んでいない時でも「8J1YAC/1」は上手くとってもらえません。ミスコピーで一番多いのが「7J1***」記念局という認識が海外局にあるか分かりませんが、PREFIXが定着していないのでしょうか?

もちろん「SRI QRM」、「QSB」は何度も打たれました。こんな時はQRSにするか、文字間隔を空けると効果的です。結局、メモリーはあまり使わなくなりパドルになってしまいました。今回の様な運用モチベーションですと、メモリーを使わなくても殆ど負担になりません。単なるタッチパネルで「プチッ」するだけでは、なんだか物足りませんが「59925」をメモリーに頼るだけでも確かに負担は軽減されることだけは分かりました。

|

|

| M4とM5以外は全く使わず・・・最後はM5だけに・・・ | Speed は通常24~23WPM, 取ってもらえないときは19WPMくらいまで下げました。 |

混信している時のフィルター操作

通常は350Hzで聴いていました。かぶってきた時は、主に下の2種類方法で対応しました。どちらが効果的かはその時々で変わりますが、操作手順は左の方が簡単で活躍する場面も多かった。下の画面の様に50Hzまで絞ることが出来ますが、そこまで絞ったケースは1,2回でした。

|

|

| PBT1,2をずらす方法。 結構よく切れて目的音が抜けます。 |

BWを絞る方法、どこまで絞るかはケースバイケース。 BWを絞るまでの手順が多すぎて、とっさの時には不向き。 |

スカート特性

デジタルフィルターはSHARPにした時の切れの良さが「売り」だと思いますが、SOFTの方で十分でした。

IC-7851でもSHARPにしたことがありません。

|

|

| 目的音が途切れるので、SHARPにはしなかった。 | 当日の受信状況ではSOFTで十分でした。 |

オマケ! Zlogでの反省点!

|

PC Logに頼り過ぎたうえに、 QSYする時にうっかり左記のバンド変更を怠るとDUPEで呼んでしまう危険性大!! Zlogを使えばコールサイン入力時にDUPEを教えてくれるので、自信満々でコールすると突然「QSO B4」と打たれ「なんで??」 リグのバンドとログのFRQを見比べたら唖然! ログデータをさかのぼっての訂正に時間がかかりました。相手が見つからず、ちょこちょこバンドを変えるとやらかす初歩的なミス! |

| 日頃やりつけない運用は、色々とポカをやります。 | |

IC-7300はダイレクトサンプリングだから近場の局の抑圧に弱いと言われます・・・・

たしかにそうかもしれませんが、この程度の運用では全然気になりませんでした。

相手に正しいコールサインをなかなかとってもらえず、リピートコールにも待機各局が辛抱強く待ってくださって、ありがたかった。

この場を借りて感謝、お礼申し上げます。

このページの先頭へ

IC-7300 いまさらレポート(つづき) 「OVF」

このリグを使用していると、突如表示されて「ドキッ!」とする「OVF」

この件だけはダイレクトサンプリングの弱点として伝えてのおかなければならないと思いました。

もちろん対応策が分かっていれば、どってことないのですが...当局は愚かにも事前情報がなかったので、最初ビックリしました。よくよく考えれば当たり前の事なのに・・・。

☟ |

「OVF」 オーバーフロー! ダイレクトサンプリングの難点として、強い信号が入るとAD変換したときに信号が大き過ぎて標本化できなかったという警告表示! 従来のアナログ受信機の場合は入力オーバーで飽和するとナチュラルコンプレッションするか若干歪みますが、ADコンバータ直でデジタル変換できずにエラーになった場合はモードによってはバリバリバリ音が発生します。これはけっこう耳につきます。 これが出た時の対応策は… ①RFを絞る ② プリアンプ、アッテネーター共通のボタンを押してOVFが消えるまで入力レベル下げる。 もちろん何もしないで音に耐える選択肢もあります。HI |

|

ADコンバーターの前にフィルターがあれば軽減されるのでしょうが、それではダイレクトサンプリングでは無くなってしまいます。 何とかならないのかな~!!!ということで、後継機であり上位機種であるIC-7610にはADコンバーターの前にDEGI-SELというプリセレクターが入ったそうです。

通常、アナログ信号をデジタル変換する前にはフィルターとかコンプレッサー、リミッターが入っています。もちろんこの回路の挿入を嫌う場合は、ユーザーはピークが当たらないように変動を考慮してインプットレベルを通常よりも抑えなければならないことは常識です。アマチュア無線ではオーバーフローしたら入力を抑えればいいだけの事です。

IC-7300を使う時にはこの事を事前に理解しておきたいです。

このページの先頭へ

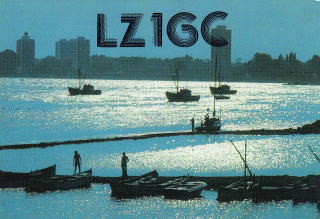

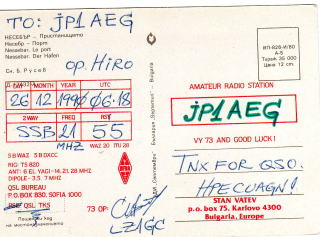

QSL CARD (交信証)

私は紙のQSL CARDの取得にこだわってきました。LoTWやeQSLを否定致しませんが、紙のCARDだと相手から送られたという実感を持つことができます。

特にDXのカードは紙質やインクの顔料、デザインが異なり異国情緒が漂っています。

手書きの場合、文字や数字の書き方が微妙に日本人と違うものがあります。これがまた面白いのです。

|

|

| HAMになって海外局で一番最初にCFMしたQSL CARDです。 | |

最近は世界的に印刷技術が上がったこと、データのプリントアウトが多くなったこと、QSLマネージー-の発行が多くなったこと、等々それを感じなくなってきました。

DXであれ、国内であれ、カードはその局との思い出であり、イメージになりますから、受け取った時も、その後何年か経ってから観るのも楽しいです。

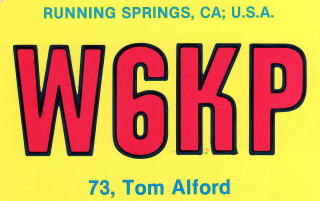

|

よくあるコールサインだけのカードですが、 シンプルで超カッコイイ! デザイン、特に配色が気に入っています。 以前作ったカードは、一部にこの配色をパクりました。  |

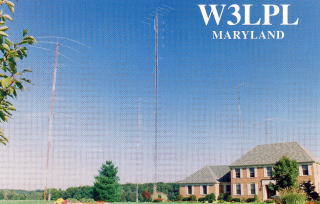

|

メリーランドのスーパーコンテストステーション HFの八木のスタックをこのカードで初めて見ました。 どうやって上下がリンクして回るのか、当時は??でした。 広大な敷地に巨大アンテナ群! 今はJA局でも時々見かけますが、スケールの大きさに圧倒されました。 「俺も一山当てていつかはこの局の様に・・・」と思う気にもなれないほどショックだった。 K3LRと並びリスペクトしている局です。 彼らの凄いところはとにかく耳が良いことです。 |

|

モールスをたたいて、隣の女性に何やら信号送っている・・・・。奥さんには分からない! このカードのデザインセンスに座布団1枚です。 頂いた中で一番ウケたお気に入りのQSL CARDです。 |

|

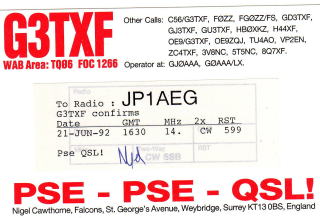

DXペディションのオペレーターとしても、QSLマネージャーとしても有名なNigelのカードです。 PSE-PSE-QSL!がデカイ! 相手局にQSLカードが欲し~い! 気持ちをハッキリ伝えることは大切だと思いました。HI |

さて、QSL CARDの役割ですが、交信証ですから、その記載は正しいものでなければなりません。と偉そうに語っている筆者も交信日を間違えたりUTCをJSTに直さずに発送してしまうことがごくまれにあり、反省しています。

ごく最近までアワード申請には紙のQSL CARDが必要だったので記述に関してシビアでした。

たとえば、記載の訂正やなぞっての訂正はダメと言われていました。

でも本当にダメだったのか?そのようなカードでアワード申請をしていないので正直なところ分かりません。

いづれにしても最近はToTWやeQSLがありますからこれらはデータに誤記載がない限りは問題ないと思います。

|

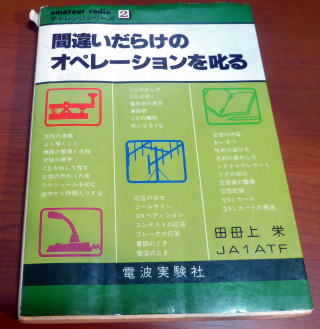

カードの正しい書き方、皆さんは何を参考にされましたか? 私はカードの書き方やオペレーションに関してはこの本を参考にしていました。 残念ながら絶版です。 「購入してまで叱られたくないな!」と思ったけれど、やはり内容が気になるので読みました。HI でも、その甲斐あって小言の多いOMにあたって説教される被害は少なかったと思います。 田母上OMの「間違いだらけのオペレーションを叱る」電波実験社 |

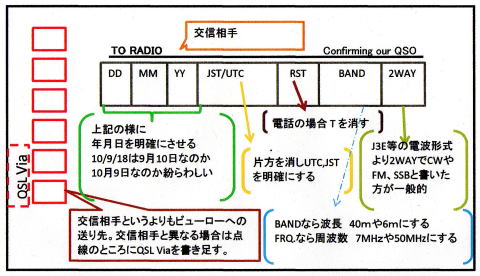

QSL CARDは自局が記載し相手局に渡すものなので、出来るだけそのことを考慮して交信データ欄を作りました。言い換えると相手局は私の書いた交信データ欄を見て、自分のログと照合するので見易いようにしました。

中には照合しないで箱にしまう局もいらっしゃるかもしれませんが、私はアワードに使うためにPSEやSASEで送る事が多いので、常に相手は自分のカードで自局のログと照合するだろうことを前提にカード発行しています。

特に過去頂いたカードでの事象を参考に自局のカード作成で意識していることを3つ書きます。

①コールサインを大きくする。

カードが送られてきて自分のログと照らし合わせるときに、コールサインがどこに書いてあるか探してしまうほど小さい方がいらっしゃいます。大きさに規定などありませんが、せめて一目で確認できる大きさにしていただきたいと思うことがあります。

②交信データは分かりやすくする。

交信年月日をそれぞれ区切り日、月、年を上に付ける。

10/11/17と書いてあったので2017年11月10日と思いきや、ログを見たら2010年11月17日だったことがあります。

紛らわしくならないようにしています。

当局はDXも国内もすべて1冊のログにまとめて書くので、個人的には統一したいのですが、430MHz FMの局にまでUTCでお送りするのはいかがなものか?

と思い、国内の局(JD1は別)はJSTでDX局はもちろんUTCで記入しています。国内局にUTCで送った場合、大半の局はJSTに変換して確認しなければならないからです。

前述しましたが、当局紙ログなので、ここでJST、UTCの記入ミスをしてしまうことがあり、本末転倒だと猛反省しています。(JST00時~9時の間はDXと国内交信ではログ上で日が前後する)

③片面を見れば必要データはすべて分かるようにする。

以前にSASEでカード請求した時に届いたカードのコールサインが間違っていたことがあったので、自分がカードチェックをする時を思い出し、片面にすべてデータをすべて書いてあるほうが、誤記入するリスクが少ないかな?と思って実行しています。それ以降誤記載はなくなりました。

|

| データ記入欄の例 この内容以外に名前、住所、使用リグやアンテナを書く局が多い。 私はこの面にも自分のコールサインを入れています。 さらにPSE QSL TNX QSLのチェック項目を付け最後に直筆のサインをして完成。 |

このページの先頭へ

一つでも上の従事者免許を目指す意義

ハムになれば一つでも上の無線従事者免許を取得しているにこしたことはありません。

とはいうものの、日本の免許は2アマ以上取得しても移動局は10MHz、14MHzに出られること以外メリットはありません。固定局でEMEやHFでパワーを出したいなら取得する価値がありますが、144Mz以上で運用している大半の局は3アマで十分なのかもしれません。でも受験勉強をして理解が深まれば,今以上に無線が楽しくなると思います。

|

| 受験勉強用の書籍を探すと以上の様なものが販売されています。探せばもっとあると思います。 (中には絶版があるかもしれません) これらを購入しないで、日本無線教会のHPにある過去問だけを解いて合格した方もいらっしゃるようです。 |

ですから、「このような言い方は法規ではありえない」これが分かっているだけでも択一問題、正誤ではかなり絞れると思います。

問題が難しいと感じるか?やさしいと感じるか?はもちろん個人差があります。

日頃から各バンドで楽しんでいたり、電子工作をしていれば内容によっては簡単と感じるかもしれません。

ただ無線工学でも計算問題は大半の方がネックになるのではないでしょうか?

公式を覚えなければならないし、さらに計算の仕方が分からないと答えを出せないからです。

過去問題と同じで数値も同じならば、丸暗記も可能ですが、大抵数値が異なって出題されています。

出題者の手抜きなのか?ラッキーなのか?全く同じこともありますが、しかしそれを期待して答えを丸暗記するくらいなら、計算方法を覚えてしまう方が近道です。

・・・ということで、新企画「上級ハム国試の中で、敬遠されそうな無線工学の問題をうだうだ解くコーナー」を作りました。ページを作るのが大変なので、どこまで続くか分かりません!単なる自分への確認かもしれません。

このページの先頭へ

学校の社団局に思うこと。

学校の社団局(無線部)の大切な役割として、学内の無線設備を提供して部員に夢を与えることがあります。とかく在校生に3アマ、4アマの資格を取らせることだけが、最終目的になりがちですが、丸暗記で資格だけ取って開局までこぎつけても、無線の楽しさの本質が分からないと、数回UHFで交信してやめてしまうと思います。そんなビギナーをたくさん見てきました。ハッキリ言って、中学生でやる気があれば3アマ、4アマ程度の免許は、講習会に行かなくても若い脳みそだったら学校で教わらなくても独学で取れます。高校生であれば、さらに1級、2級の免許も独学で取れると思います。

(上から目線で恐縮ですが)資格を取ることよりも、取ってから部活動を通して、いろいろ経験を積んでほしいと思います。HAMになって30年(まだ30年?)になりますが、この趣味は奥が深い。

従事者免許を取得しても、親がHAMでない限りは自宅に無線設備はなく、中高生がお小遣いで買える無線機はせいぜいUHFのハンディ機です。

もちろんハンディ機で開局しても、ロケーションの良いところへ行けば、遠くの局と交信ができますし、それなりに楽しめますが、学校の無線部に入れば、校舎のてっぺんから大きなアンテナと高価なリグを使って、自由に運用ができる!そんな環境が学校には必要だと思います。

そういえば、最近の学校はアマチュア無線のアンテナが立っていませんね!工学系の学校でさえ見かけなくなりました。それよりまず無線部自体があるのか?顧問の先生はいらっしゃるのでしょうか?

繰り返しになりますが、無線部があったとして、受験対策をやって、合格した学生に対し「学校にはしょぼい設備しかないから、自分でリグとアンテナを買って勝手にやってください!」ではあまりにも淋しいです。無線の醍醐味は遠くと自力で交信ができることだと思う。海外の局と交信したり、夢がないと・・・。

まあ、「部員が集まらない」とか、「もうそんな趣味で集まる時代ではない」とか言い訳はあると思います。

(導き方次第だと思いますが・・・)

考えられることは、アンテナも上がっていない無線部の顧問はどうせいやいややらされているのでしょう?

顧問が無線好きだったら、そんな現実をほってはおけないはずですから・・・。

さて、学校において、そこそこ大きな無線局であれば必ず追わなければならないリスクとして、近隣へのインターフェア対策と景観への配慮があります。アンテナの倒壊のリスクはしっかり設置してアンテナ保険に入ればよいでしょう。

最近は地デジやケーブルテレビが普及したおかげで、200W以下の運用であれば、余程の事がない限りインターフェアが出ても、知識と経験があれば解決できると思います。

厄介なのは住民への理解! 景観が悪くなるとか、日照権はどうなる!とか・・・アンテナが立っていなくても大変らしいです。

でも、考えてください、工学系の学校で「近隣住民を配慮して、景観が悪くなるので大きなアンテナは上げていません」そんな消極的な学校に入学したいと思いますか?わが子を入学させたいと思いますか?

何かを始めるときはリスクやクレームはつきものです。

トップダウンの指示の対応にいっぱいいっぱいの先生方、リスク対応に追われる事務職員のみなさん、もし、貴方がそんな状況に追われているとしても、学生に夢を与えるため、めげずに頑張ってください。

話は変わりますが、

2018年3月31日まで8J1YAC/1 市川市で一年間、記念局の運用をしました。

長いこと冬眠状態だったJA1YACを新しい顧問の先生が奮起して復活させて記念局の運用ができるまでにしてくれました。ご尽力に感謝です。

交信いただいた各局、本当にありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。

ちょうど3冊、総交信局数約5000のうち、筆者のオペレートで3000QSOをやりました。

私はあくまでサポートだったので、学生を出し抜いて運用しないように心がけました。(でも交信数を見ると、その様には見えないかもしれません)

CW中心に出て、電話での運用は極力学生に譲るつもりでした。(最後は電話にも出ましたが...)

CWは技術と、パイルを裁くには経験が必要ですが、電話なら、パイルを裁くことに抵抗さえ無ければ、簡単に運用が出来ると思ったからです。ビギナーがとっつきやすい144MHzや430MHzにも出ませんでした。

ただ、サポートする限りは、関係者として「一年間運用して、これしかサービスしなかったのかよ!」とだけは言われたくなかった。

正直、もっと学生で運用スケジュールを奪い合うくらい頑張ってもらいたかったです。振り返った時に学生が付いてこないほど、淋しいことはないです。救いだったのは副部長が頑張ってくれたこと。「CWも上手いし、若いのになかなかやるな!」と思っていました。HI

本校に限らず、学生に食いつかせるテクニックは顧問の先生方の試行錯誤と情熱にかかっています。…と同時に若手育成はアマチュア無線全体の課題でもあります。カッコよくオペレートして、学生たちにリスペクトされる良きお手本になってください。

運用期間中にOBの方々から沢山の激励の言葉をいただきました。

電子工学科全盛時代のOMからすれば、今の状況、陳腐なアンテナ・・・アクティビティの低さ・・・諸々に失望されていること、関係者として耳が痛かったです。

このページの先頭へ

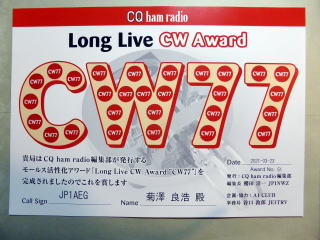

CW 77 AWARD 2021年

|

自称、アワードハンターですが、何にでもチャレンジするタイプではありません。 その時の気分で決めます。 このアワードはログなどの提出をめんどくさがらず、ひたすら交信すれば達成できますが、シールを全て埋めるには、2156交信しなければならす、コンテスターではない当局にはヘビーロードです。 |

| 12月11日、2156 QSO 達成!! アワードの紹介者としては、頑張らなければいけないと思い、普段やらないコンテストにも参加しました。 おかげさまで、交信数が2156QSOに達しました。(2021年は最終的に2187QSOになりました。) 交信いただいた各局、ありがとうございました。 DE JP1AEG |

|

|

77アワードとは直接関係ありませんが、写真と「CWの魅力とは?」の一言コメントを送ったらステッカーが届きました。参加の記念品みたいなものです。 CWによく出ている局として、CQ誌11月号にチョイ載りしました。 |

このページの先頭へ

JP1AEG/0 茅野市

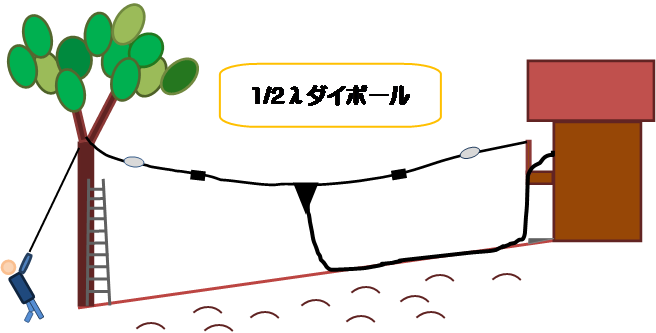

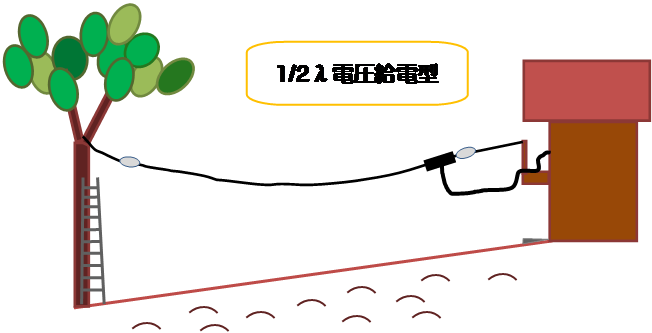

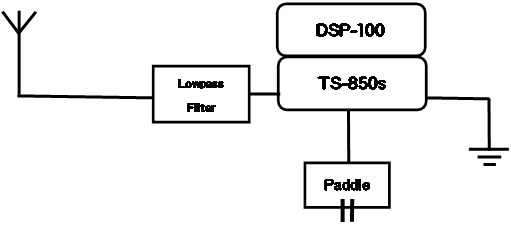

| 毎年、ゴールデンウィークと夏休みは南蓼科の家(親戚の家)から運用をしています。 運用周波数とアンテナは、7MHzと2!MHzはデュアルバンドのダイポール、10MHzと18MHzは電圧給電(ZEPP like)のモノバンドを2階のベランダから立ち木に向かって張って出ています。 (べランダの手摺の地上高は5mで、立ち木の方は7mくらいです。) ※参照 QTHは八ヶ岳の海抜1,300m地点ありますが、茅野の市街以外の方向は山に囲まれているので、HFを中心にQRVしています。 |

|

※

|

|

|

|

|

|

| RIG: TS-850S 50W ANT: 7MHz&21MHz = Dual Band DIPOLE , 10MHz&18MHz = Mono Band ZEPP like Keyer: Bencher |

||

|

||

その後、対策として、アンテナの張り出す場所と方向を変えて、アンテナとリグの間にローパスフィルター入れて解決しました。

初期の運用ではFT-757SXⅡの50W 改造機に7MHzの短縮型のZEPP likeを使っていましたが、フルサイズのダイポールが張れるようになったので、以降フルサイズのアンテナを使っています。その差は歴然です。

このページの先頭へ

JA1VJQ の思い出

最近、友人である持丸OMがSK(サイレントキー)になったので思い出話をします。

お互いに電信好きでもCWが1st

QSOではないのはよくある事で、お互いにラグチュー好きでもあったので、一時期毎晩のように交信をしていました。CW好きでラグチュー好きと言っても、その様な局は沢山いらっしゃいますので、単に馬が合ったのだと思います。私よりも一回り先輩でしたが、対等に接してくれました。

|

JA1VX(香取OM)のシャック訪問にて。 左からJA1QO(山鹿OM),JA1VX(香取OM),JA1VJQ(持丸OM),JP1AEG。 写真はシャックの隣のメンテナンスルームで撮ったものです。 |

〇 学生時代のクラブで鍛えられたコンテスター。

どんなコンテストでも電信部門のベスト3に入るには戦術とCWのオペレート技術が共に必要なので大変なことだと思います。(コンテスターではない私が言っても全然説得力がありませんが...)

言い方が歯に衣着せないので、まともに受け取ってしまった局は自尊心を傷つけられて、以後敬遠されたことでしょう。しかしローカルの中に彼の特訓に耐えてCWが上手くなった局がいたのも事実です。

バグキーを聴いてもエレキ―にしか聴こえませんでした。エレキ―ではないことをアピールするために最後だけ

「・・・-・ー 」の最後の長音ををわざと伸ばすのだそうです。

〇「和文は蛸壺で嫌いだ!」と言っていましたが和文交信も上手く、聴き取り易かった。

嫌いだからやらない、出来ないのではなく、出来るけどやらない。嫌いだけど上手いがカッコよかった。

言いたいことがはっきり言える間柄だったので、賛同できないこと、お空だと差しさわりのあることはメールや有線ではっきり意見させていただきました。そんなことがあっても決して拗れなかった。

お空でブリブリ言っているイメージとアイボールの気さくなオジサンのイメージのギャップが大きかった。

何回か市川ローカルの新年会に来ていただきました。「米国に行くならARRLのオペレーションマニュアル買ってきてくださいよ」というと、それ以外にもCW関連の洋書やグッズを「お土産ね」と沢山買ってきてくれたので、みんなで分けました。羽振りがいいというよりもサービス精神の固まりでした。

思い出箇条書き

■ニフティサーブの「CWの部屋」でCWを始める時は「縦ぶりが良いか?エレキ―が良いか?」「暗記受信が良いか?筆記受信が良いか」OM同士の大激論! 彼はエレキ―派で暗記受信支持派、筆記受信派のOMの意見を一刀両断、決して譲らなかった。相手のOM局も譲らなかった。当局は彼らとはキャリアの差があったので激論には加わらず、スレッドを傍観していました。

普通は事前に組み立てて、ナットを蝶ネジに換えたり、マッチングをある程度調整しておいたりして、現場でドタバタしないようにします。その辺がいい加減だけど、オペ―レートは流石!!(だったそうです。)

■DXCCには興味ないと言っていましたが、当局のDXCCとWAZのアワードを見せると、カラーコピーをして彼のシャックに飾ってました。「コールサインどうするの?」「どうせみんなそこまで見ていないから」だそうです。 彼にとっては洒落だったのでしょう。

■QSL CardのSASEには反対だったようで、VJQ「ビューロー経由で100エンティティーのQSL Card集めてやる」というので、AEG「本当に集めたら御馳走するよ」

…数年後、新年会に集めたカードを持ってきたので、中華料理でお祝いしました。

■フェールドデーコンテストで筑波山の不動峠に陣中見舞いに行ったら、あたり一面、木の枝に吊るされた蚊取り線香の煙でガスっていました。AEG「どうみても移動運用というより怪しい宗教儀式にしか見えないよ」VJQ「へへへ!いっぺんに焚いたら蚊がいなくなったよ」とニコニコしながら話していました。

|

度を過ぎた発言、問題と思われる行動もあったのですが、(それは当局も同じ)彼には憎めないおちゃめなところがありました。 とにかく楽しかった。もっちー、ありがとう。

このページの先頭へ直下型オートマチックアンテナチューナー(ATU)

と共に歩んできたDXハンティング

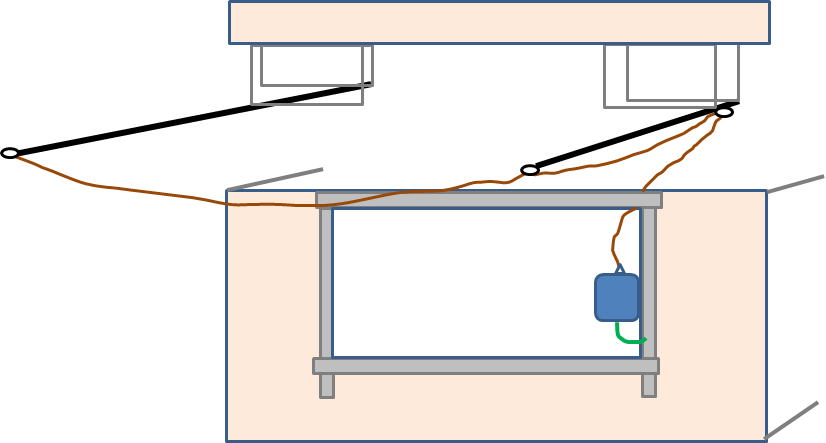

2022年9月からビルの大規模修繕が始まるので、アンテナを下しました。この機会にこれまでを振り返ってみようと思います。直下型オートアンテナチューナー(以降ATU)をHFデビューの時から使っています。

そもそもATUを使うことになったのはローカルのOMに「HFに出るのであればベランダから張り出した釣り竿アンテナに直下型ATUを付ければ、各バンドに出られるからお勧めだよ」と言われたからです。

このATU、(皆さんも既にご存知の事と思いますが)快適に使える前提条件として「アースが落とせること」が重要だと言われています。最近の集合住宅ではアンテナの設置できるベランダ付近にアースを落とせる場所がなくなりました。

もちろんその場合、アース端子にカウンターポーズを付けるのが一般的対策です。またアンテナ端子とアース端子をワイアーでつないでループにする(メーカーによっては勧めていない)方法を取っている局もいらっしゃるようです。

ATUを使っていらっしゃる大半の局は、劣悪な環境の中で「どうやってHFに出るか」各々工夫されています。

当局は幸い手摺からアースが取れましたが、このことがとても重要であることは当時はまだ理解していませんでした。

最初に購入したATUはFC-1000です。これに決めた理由は単純、リグがFT-757SXⅡだったので純正を選びました。

振り返ると、HFデビュー当時は電信級でしたので出力10Wでした。

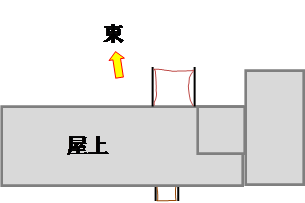

下図のように集合住宅の9階からたも網用のグラスファイバーポールを2本出して始めました。

|

長さと張り出し方は色々試しましたが、この場所での最終的な長さは20mになりました。

一辺5mのスクエアで一見ループに見えましたが、先端はオープンにしていました。

そうしたら、1.9MHz~29MHzまで全バンドチューニングが出来るようになりました。

開局から5年間は、アンテナを屋上に設置できなかったのですが、ベランダと反対側にある玄関前ではいろいろ試すことが出来ました。これも恵まれていたと思います。

ベランダは東側に開けていたのですが、ある時、「西側にもHFのアンテナを付けたら入感する信号がどう変わるのだろうか?」そんなことを思い、サガ電子のCM-144Wに21MHzのコイルを付けて聴いてみたら、東側のアンテナでは弱かったヨーロッパの局が軒並み59オーバーで入ってきました。当時はショートパスもロングパスも、グレーゾーンを利用したDXのこともよくわかっていませんでした。やってみるまで、愚かにも「電離層は上空で反射するからUHFほど高さと張り出している方向の影響はないであろう」そんなことを思っていました。

HFで楽しむのであれば、ただ出ているだけでも色々なことが分かってきますが、知識と実践、どんなものでも両方が大切であることを痛感します。人の見解や助言は自分の環境でも役にたつかは実際にやってみないと分かりません。

当局も含めて、みんな自分のやってきた範囲で、あるいはまた聞きで話しているだけなので、本当にそうなのか?ご自身で検証してみることをお勧めします。

この教訓から、下図の様に西側にも5mくらいのワイアーを張りました。ATUはSG-230を使いました。

それ以降、ヨーロッパの局との交信実績が飛躍的に伸びました。

海外製品は使用するメーカーを選ばない長所がありますが、チューニングが出来ない時でもパワーが自動的に下がらないなどの短所があります。便利な反面、機器の破損とスプリアスのリスクは自己責任です。

|

|

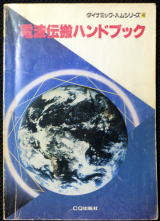

電波伝搬についてはこの書籍が大変役に立ちました。国試の1級に出でてくる内容だけでは、まったくもって不十分!そう思いました。

|

電波伝搬ハンドブック ダイナミックハムシリーズ4 CQ出版社 |

特に切りすぎてしまうのは最悪です。そのため微調整する時は切らずに折り返しています。これがワイアーアンテナの融通の利くところです。

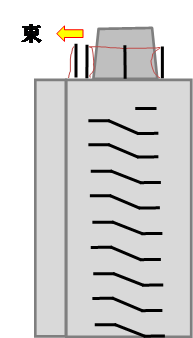

開局から5年後、大規模修繕で一時期アンテナを全面撤去しましたが、「工事終了後はアンテナを屋上に上げたらどうですか?」と当時の理事の方から提案があり、「災害時等、非常通信ができる様に発電機を置いて協力します」と一筆書いて、管理組合の許可を得て屋上に設置できるようになりました。

|

ワイアーの長さは当初23mから始めましたが、1.9MHz~29MHzまで全バンドチューニング出来るように設定したら結果的に11mと12mになりました。

|

|

給電点が殆ど同じところなのに張り出している方向で入感してくる局の信号の大きさが異なります。

これは逆Lのアンテナに指向性があるためです。

ATUを使ってこのアンテナでで同調を取った場合、設置場所、アンテナの長さ、真上に上げた高さ、横に伸ばす比率、バンドの選択、あらゆる条件によって受信パターンも電波の飛び方も変わってくるようです。

「ようです」と曖昧なのは、文献による裏付けはあるのですが、電波は目に見えないので、聴こえ方と交信実績で勝手に推測しているにすぎないからです。

最初はSG230を2台改造して耐圧を200Wでも使えるようにしてやっていましたが、市販でハイパワーに対応できるCG-5000が発売されたので試しに1台購入しました。

CG-5000が期待通りの動作をしてくれたので、もう一台買おうと思ったら、代理店が販売するのをやめてしまいました。やむおえずCG-3000を購入し、同じ動作をするかと思ったら、いくらやっても1バンドは完全アウト、もう1つのバンドは上か下どちらか一方の周波数でチューニングが取れないところが出てしまいます。もっとアンテナの張り方を工夫すれば問題なく動作をすると思いますが、こればかりはやってみないと分かりません。

大規模修繕が完了した後の課題として、逆Lの先を二股にするか、T時の両端の長さを変えるかして、多重共振型のアンテナに挑戦してみようと思います。

CG5000 |

CG3000  |

| ワイヤーアンテナやATUの動作に興味を持ち始めた頃、大変役にたった書籍です。 | |

|

|

| CQ ham radio 別冊 アンテナのチューニング技術 1994年9月号 CQ出版社 |

CQ ham radio 別冊 ワイヤーアンテナ 1993年3月号 CQ出版社 |

|

アンテナ・チューナ活用入門 CQ出版社 |

「なんで俺はここまでATUにこだわっているのか?」ある時自問自答してみました。

200Wと約12mの直下型ATUの付いたワイヤーアンテナで

DXCCがどこまで出来るかに挑戦したい。

最初はそんなこだわりはなかったのに...。

これはきれい事ではなく、kW局やモズレ―のTL-33すら上げられないコンプレックスと...。

たぶん店員に言われた一言が引き金になった。

2アマを取り、FT-757を100Wにした時は、パイルでも取ってもらえる事が急に多くなり、「10Wと100Wではこうも違うものか!」としみじみ思いました。

DXにはまり、WAZとベーシックなDXCC100を目指した頃、FT-757ではスプリットQSOがやりづらい事、混信除去機能の充実したリグが欲しくなり、TS-850とAT-300に換えようとお店に行きました。

「TS-950はなぜAT-300が使えないのですか?」店員に尋ねたところ、「フラッグシップ機を使っているユーザーは皆自立タワーを上げている。君の様なベランダアンテナの局が購入するリグではない」

今思えば、この一言が根っからの負けず嫌いに火がついて、「将来的にフラッグシップ機を購入しても直下型ATUが付いたアンテナで自立タワーでキロワットの局に対抗してやろう」と思うきっかけになったと思います。※

DXCCが333(現存取得エンティティ328)までくると、残ったエンティティはなかなか聴こえてこない地域で、且つ出てくればドパイルになります。どこからともなく運用周波数に妨害を掛ける人が必ず出てきます。

出来ないでQRTしてしまうと悔しいし、ガッカリしますが、「これで出来なければしかたがない」そう思えるようになりました。オナーロールを諦めてはいませんが、この設備でここまでやってこれたことに誇りを持っています。

※ 結局、それ以降、当局はこの一言を言い放った店員のいた店からは何も買っていません。

(...って言うか、もう秋葉原にその店はないけれど...)

このページの先頭へ

大規模修繕工事

|

|

|

| 9月:茅野市、南蓼科にある親戚の家にて | 11月:江戸川河川敷にて、CW王座決定戦参加 |

| |

さらに天候不順による工事の遅延で、予定していた期日にアンテナをあげられませんでした。が...

結局

9月から1月まで行われていた大規模修繕工事が終わり、アンテナを原状復帰しました。

(3Y0J,FT8WWに間に合いました。)

|

|

3Y0J、運用期間が短かったのに、当局の設備でも交信が出来たのは、ご本尊が100W運用だったので、聴こえず、呼べなかった局が多かったからだと思います。Most Wanted Entity 第2位の場所ですからスプリットはかなり広がっていましたが、K1Nの時程ではありませんでした...いづれにしてもパスに恵まれました。 |

2月、寒空の下、元に戻すのには3日間掛かりました。

真冬に屋上で作業するのは、寒さで手足が悴むし、指先がひび割れするしで、いつも作業がはかどりません。

北国の局は大変ですね!

当局は寒がりなので冬の外作業は超苦手です。

工事は余程の事(安全が確保できないとか...)がない限り一人で行っています。

1日目:ケーブル10本の屋上への引き上げと引き回し

12DSFAのケーブルが重かった。年齢を重ねたせいか?この作業が一番きつかった。

2日目:50MHz~1200MHzまでのアンテナ工事

真冬、屋上での半田づけはコテ先の温度が上がらないので、苦戦します。

どうしてもハンダが溶けない時は60Wのコテが必要なので電源を引きますが、普段はガス式のコテを使用しています。

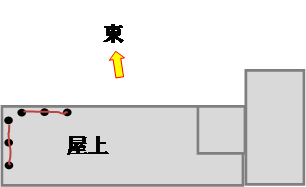

3日目:HFのアンテナ工事

当局の場合、1.8MHzから29MHzまで全バンド出られるようにするためのワイアーの長さ設定は、14mから2m折り返して12mを作り、そこから 数センチの単位で伸ばしたり詰めたりして調整します。

一つのアンテナに全バンド乗せるのは至難の業です。

今回は、北側のアンテナは上手く全バンド乗りましたが、東側はトップバンドが乗らず、断念しました。

過去、調整に12回、屋上と9階のシャックを往復したことがありますが、今回は2回目で妥協の上クリア!上手く行った方だと思います。

(とは言え、その前の設置段階で何十回も往復しています。HI)

|

| 屋上の全景。 ぱっと見、アンテナがあるようには見えません。 許可を受けているとはいえ、共有部をわがもの顔で使用しているようには思われたくないので、 美観と引き回しにはこだわっています。ケーブルが長くなりますが、それは仕方のないこと。 |

| 東側の逆Lのワイアーです。 チューナーはCG-3000。 |

|

| 北側の逆Lのワイアーです。 チューナーはCG-5000。 |

|

|

|

| 144MHz~1.2GHzの3バンドGP。 特にUHFではケーブルを50m も引き回すと、ケーブルロスが顕著になります。 ローカルラグチューくらいにしか使えません。 |

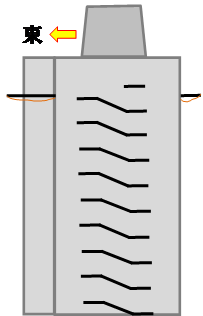

50MHzはHB9CV、430MHzは12ele.スタック ご覧の通り、ローテーターが付いています。 430MHzには直下型プリアンプが入っています。 |

1. HF用軟銅線のワイアー(買い置きしてあったもの、現在はとんでもなく高騰しています。)

2. CG-3000。今まで使っていた同機種の動作が今一つ安定していなかったので、スペアとしてもう一台購入しました。

もちろん、新しい方を使いました。

今回の工事は原状復帰だけですっかりへばってしまいました。 アンテナをグレードアップしたり、逆LをF型やT型にして試す元気はもう残っいていませんでした。

このページの先頭へ

FT8をなぜやらないのか?

したがってSSTV、RTTY、FT8などは副次的な通信手段としか思っていません。

今現在、CWと PHONEだけで十分楽しいので、これ以外のモードに手を広げる予定はありません。

皆さんの話を聴いていて当局が「FT8」で一番違和感があるのは、運用している皆さんの「**局が見える」の発言!

長年楽しんできた「HAM RADIO」はラジオなのだから、相手局は聴こえてほしい。

見えるのであれば「HAM VIDEO」 です。

QRZ.comを見ていたら、どこかのDX局がFT8のことを「テレビゲームに興味はない」とありました。

共感できます。

最近DX局でもFT8へのQRVはあってもCW、PHONEへのQRVをされないケースが多くなってきました。

昭和基地の皆さん、PHONEをやるのは「子供の日」だけですか?

もちろんコンディションが悪いのなら仕方ありませんが、もしサービスする側の心境として、「CWやPHONEはパイルをさばくのが面倒だけれけどFT8は楽だから」というのが理由だとしたら、こんなに淋しいことはありません。

おそらく、著名なDXCCerはCWやPHONEはもう終わっているから、「FT8は需要が多いし、皆も交信し易いのだからFT8だけで十分ではないか?」そんな思いなのかもしれません。

でもCWやPHONEとFT8では交信できたときの価値感が全然違います。交信時の運用設備の説明や天気等々、他局のラバースタンプQSOを聴いているだけでも楽しいのに・・・。見える、見えないの話を聴いていてもつまらないです。

上から目線で恐縮ですが、当局はやらないけれど、FT8は今まで環境が劣悪でDXが出来なかった各局でもDX談義ができるモードなのでアマチュア無線のモードのひとつとして否定はしません。

当局はDXCCをMIXでしかやっていませんが、個人的に「DIGITALは除く」と決めているので最近よくあるFT8だけの運用はとても残念です。

DXCC、あと3エンティティーでHONER ROLL(No。1は無理)ですが、今の風潮がこのまま続いたら「もうこれ以上出来なくても仕方がない」そう思うようになりました。